Das Jahrbuch

Das Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt ist über unsere Geschäftsstelle erhältlich. Es kann dort zum Preis von 25 € (zzgl. Porto) bezogen werden - auch ältere Jahrgänge, soweit noch verfügbar. Vereinsmitglieder erhalten das aktuelle Jahrbuch jeweils kostenlos.

Manuskriptvorgaben für Autoren: Inhaltliche Orientierung und formale Vorgaben

Im Lauf unserer langen Vereinsgeschichte hat sich der Name unserer Schriftenreihe mehrfach geändert. Alle Beiträge - mit Ausnahme des jeweils letzten Jahrgangs - sind über die Literaturdatenbank ZOBODAT (Zoologisch botanische Datenbank des Oberösterreichischen Landesmuseums) als Download verfügbar:

In diesen Verzeichnissen kann mit "ctrl F" nach Autoren und Stichwörtern gesucht werden:

Hier stellen wir Ihnen unser aktuelles Jahrbuch und seine Vorgänger vor:

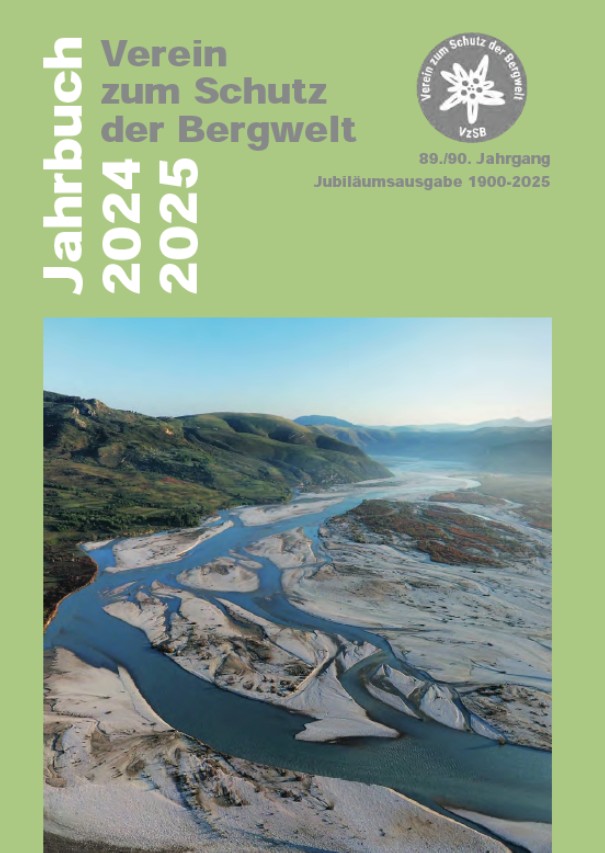

Vor 125 Jahren - am 28.07.1900 - wurde der VzSB aus dem Deutschen und Österreichischem Alpenverein (DuOeAV) heraus gegründet. Diesem Jubiläum widmen sich gleich drei Beiträge: das gemeinsame Grußwort der Alpenvereine AVS DAV, ÖAV und SAC, die detaillierte Vereinshistorie im Kontext naturschutzrelevanter Ereignisse und ein Artikel zu Einfluss und Wirkkraft des VzSB im Lauf seines Bestehens.

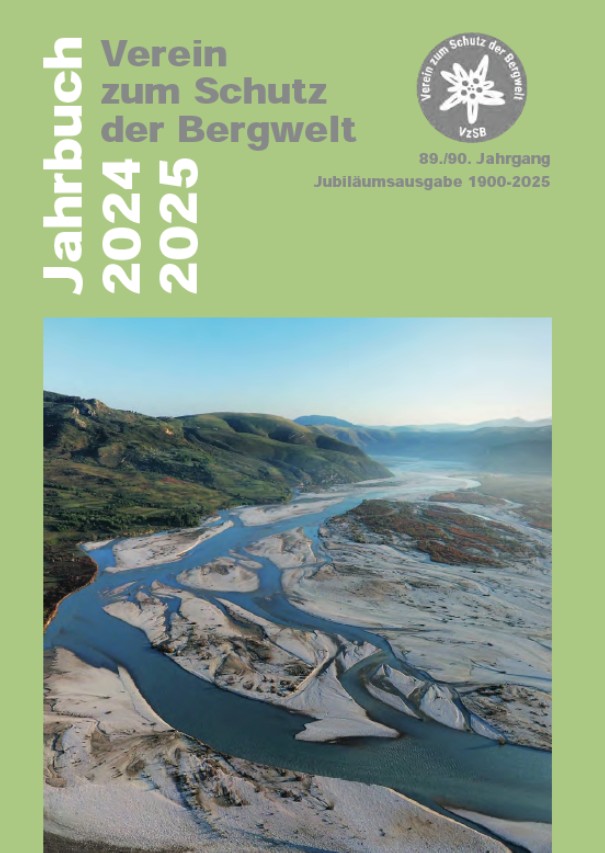

Das Cover zeigt die spektakuläre Wildflusslandschaft der Vjosa in Albanien, deren Bedeutung als Modellökosystem und für den Schutz von Arten und Landschaften in einem Beitrag dargestellt wird.

Zwei Forschungsberichte befassen sich mit den Auswirkungen des Klimawandels im Gebirge: die Veränderungen der Hochgebirgsflora weltweit (GLORIA) sowie das Höhersteigen der Baumgrenzen in den Bayerischen Alpen (BAYSICS). Welche Zerstörungen dem Platzertal, einem Hochtal in den Ötztaler Alpen, durch die geplante Überstauung im Rahmen des Kraftwerkprojekts Kaunertal drohen, wird in einem Artikel aufgezeigt. Auf den Spuren des Eiszeitforschers Albrecht Penck wird die Geschichte des Isar-Loisach-Gletschers in einer Typusregion rekonstruiert. Ein historischer Artikel beschreibt den langen Weg bis zum Naturschutzgebiet "Westlicher Staffelsee mit angrenzenden Mooren. Ein Beitrag fasst wissenschaftliche Basisfakten zum Klimawandel zusammen, ein anderer Beitrag gibt Hilfestellung, wie Klimawandelleugner begegnet werden kann.

|

|

Vorwort zum Jahrbuch 2024/2025

|

1

|

|

Vorstand des Vereins zum Schutz der Bergwelt

|

Landtagspräsident a.D. Alois Glück (1940-2024)

|

3

|

|

Weiger, H.

|

Trauerrede auf Dr. Hans Bibelriether (1933-2025) – Wegbereiter „Natur Natur sein lassen“

|

5

|

|

Alpenverein Südtirol, Deutscher Alpenverein, Österreichischer Alpenverein, Schweizer Alpen-Club

|

Grußwort der Alpenvereine AVS, DAV, ÖAV und SAC: 125 Jahre Verein zum Schutz der Bergwelt!

|

9

|

|

Erlacher, R.

|

Verein zum Schutz der Bergwelt – 125 Jahre Scout im alpinen Naturschutz

|

13

|

|

Lintzmeyer, K.

|

125 Jahre Verein zum Schutz der Bergwelt – Vereinshistorie im Kontext der naturschutzrelevanten Ereignisse

|

33

|

|

Pauli, H.

|

Hochgebirgsflora im Klimawandel – 25 Jahre internationales Monitoring- und Forschungsnetzwerk GLORIA

|

113

|

|

Schiemer, F., Frank, T., Graf, W., Griebler, C., Hauer, C., Meulenbroek, P., Paill, W., Schwarz, U., Drescher

|

Die Vjosa (Albanien) – ein Modellökosystem für natürliche Flussdynamik und ein Hotspot für stark gefährdete Arten und Lebensräume in Europa

The Vjosa (Albania) – a model ecosystem for natural river dynamics and a hotspot for highly endangered species and habitats in Europe

|

129

|

|

Lintzmeyer, K.

|

Dokumentation der Pressekonferenz am 13.6.2024 im Kaunertal/Ötztaler Alpen „Bergwelt in Bedrängnis; internationale Allianz fordert Respekt für die Alpen“ mehrerer Alpin- und Naturschutzvereine/Bürgerbewegungen

|

183

|

|

Schwienbacher, M., Frey, M.

|

Geplante Zerstörung des Platzertals/Ötztaler Alpen – Bedrohung einer alpinen Moorlandschaft

|

205

|

|

Dröschmeister, R., Sudfeldt, C.

|

Alles gut geregelt? Nationale und internationale Vorgaben für den Vogelschutz in den Alpen

|

219

|

|

Hetzenauer, M.

|

Bergsteigerdörfer – Mosaiksteine im naturverträglichen Alpintourismus

|

231

|

|

Kaiser, F., Rösler, S.

|

Darum Berge. Das umgebaute Alpine Museum in München

|

249

|

|

Erlacher, R.

|

Der lange Weg von den Basis-Fakten der Experten zum Basis-Wissen für Alle. Geleitwort zum nachfolgenden Artikel „Was wir heute übers Klima wissen“

|

259

|

|

Deutsches Klima-Konsortium, Deutsche Meteorologische Gesellschaft, Deuter Wetterdienst, Extremwetterkongress Hamburg, Helmholtz-Klima-Initiative, Klimafakten.de (Hrsg.; Nachdruck)

|

Was wir heute übers Klima wissen – Basisfakten zum Klimawandel, die in der Wissenschaft unumstritten sind

|

261

|

|

Beck, M.-L., Klein, S.

|

Klimawandelleugnung und was wir ihr entgegensetzen können

|

289

|

|

Schumacher, A., Schumacher, J.

|

40 Jahre Verankerung des Umweltschutzes als Staatsziel in der Bayerischen Verfassung

|

297

|

|

Goppel, K.

|

Landesplanung in Bayern – eine Erfolgsgeschichte mit Höhen und Tiefen

|

313

|

|

Jerz, H.

|

Der Isar-Loisach-Gletscher in der Würm-Eiszeit, Gletschergeschichte einer Typusregion – Vom Starnberger See zum Schneefernerplatt – in Erinnerung des 80. Todesjahres des Eiszeitforschers Albrecht Penck

|

321

|

|

Wenninger, R.

|

„Westlicher Staffelsee mit angrenzenden Mooren“: Der lange Weg zum Naturschutzgebiet. Ein historischer Rückblick

|

353

|

|

Höllerl, S., Mosandl, R.

|

Waldbau im Bergwald der bayerischen Alpen im Spannungsfeld gesellschaftlicher Anforderungen

|

385

|

|

Rösler, S., Olleck, M., Mellert, K. H., Ewald, J.

|

Das Höhersteigen der Baumarten in den Bayerischen Alpen seit 1854 – Ergebnisse des Citizen Science-Projekts BAYSICS

|

405

|

|

Pukall, K.

|

Jagd, Forstwirtschaft, Tier- und Naturschutz: Neue Akteurskonstellationen im Umfeld des „Wald-Wild-Konflikts“

|

427

|

|

Haft, J.

|

Warum Berge und Rinder zusammengehören

|

449

|

|

Frey, T., Nesic, T., Schmidt, N.

|

Vorschläge zur Neuausrichtung der bayerischen Seilbahnförderung

|

467

|

|

Rösler, S., Pukall, K.

|

Rezension: Faktencheck Artenvielfalt – Bestandsaufnahme und Perspektiven für den Erhalt der biologischen Vielfalt in Deutschland

|

485

|

|

Fischer, A.

|

Rezension: Rettet unsere Wälder! Vermächtnis und Forderungen des visionären Försters von Georg Meister

|

487

|

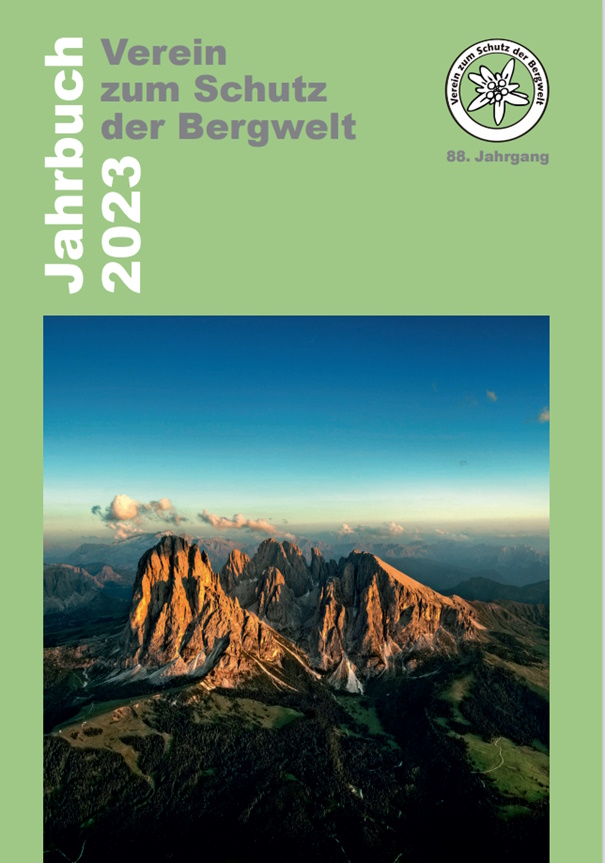

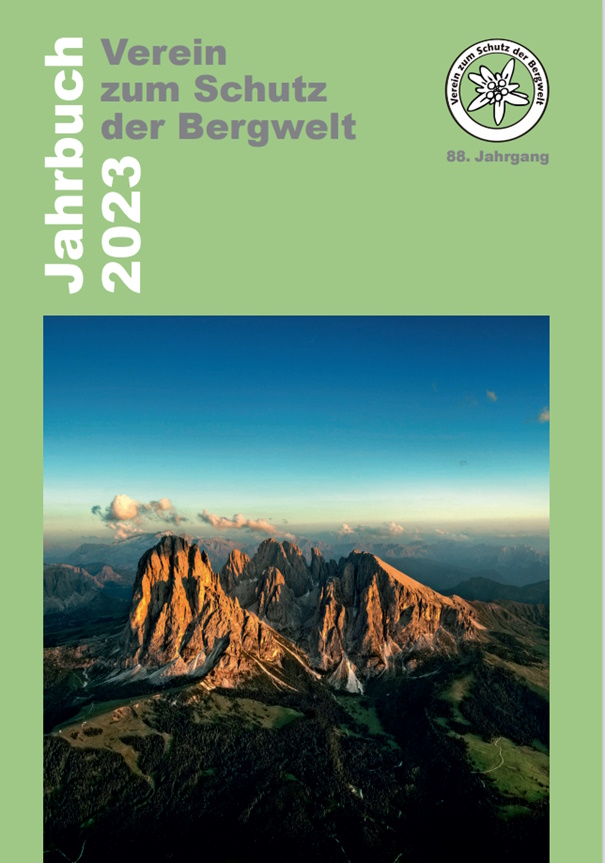

Die Beschleunigung der Genehmigungsprozesse für Erneuerbare-Energien-Anlagen hebelt den Naturschutz faktisch aus. Naturschutzfachliche Bedenken spielen keine Rolle mehr, die Gleichrangigkeit von Klimakrise und Biodiversitätskrise wird ignoriert. Vor diesem Hintergrund geht es gleich im ersten Artikel des Jahrbuchs 2023 um den Tagliamento im italienischen Friaul, die letzte große Wildflusslandschaft in den Alpen, für die nach den Starkregenereignissen der letzten Jahre wieder alte Ideen der Flussregulierung auf den Plan kommen. Am bayerischen Lech werden sogar Kraftwerksplanungen im Renaturierungsgebiet "Licca liber" geprüft. Ein Betrag befasst sich mit der Windkraftnutzung in Kärnten.

"Mehr Respekt für den alpinen Raum" fordern die Alpin- und Naturschutzverbände in ihrem Manifest, das im August 2023 auf dem Sellajoch präsentiert wurde - das Manifest, die Pressekonferenz und die einzelnen Statements der Alpin- und Naturschutzverbände sind im VzSB-Jahrbuch dokumentiert.

In weiteren Artikeln geht es um die Wiederansiedlung des Zwerg-Rohrkolbens in alpinen Wildflusslandschaften, um seltene Ausprägungen des Lebenraumtyps "Kalkreiche Niedermoore" im Oberen Isartal, um die gefährdeten Massenvorkommen von Kohlröschen-Arten auf kleinem Raum ("Brunellen" am Puflatsch in Südtirol) und um die veränderten Lebensbedingungen für Flechten im alpinen Bergwald.

Zwei Beiträge setzen sich kritisch mit der Ausweisung von "Naturwäldern" in Bayern auseinander. Ebenfalls beleuchtet wird die Frage, ob wir mit dem Jubiläum "50 Jahre Bayerisches Naturschutzgesetz" eine Erfolgsgeschichte feiern dürfen oder ob dieser Erfolg eher Geschichte ist. Den Reigen an Naturschutz-Beiträgen schließt die Laudatio von Hubert Weiger anlässlich der Verleihung der Bayerischen Naturschutzmedaille an Landtagspräsident a.D. Alois Glück.

|

Vorwort zum Jahrbuch 2023 |

|

Müller, N., Surian, N., Tockner, K. |

Grundsatzpapier: Lasst den Tagliamento frei fließen! Der König der Alpenflüsse ist durch Baumaßnahmen in Gefahr |

3 |

|

Müller, N. |

Eine fast ausgestorbene Zielart unserer Wildflusslandschaften kehrt wieder zurück - die Wiederansiedlung des Zwerg-Rohrkolbens (Typha minima Funck ex Hoppe) im Alpenraum |

13 |

|

Pfeuffer, E. |

Der Lech zwischen Landsberg und der Donau im Wandel der Zeit - vom Wildfluss zu Licca liber |

43 |

|

Quinger, B. |

Besondere Ausprägungen des Lebensraumtyps "Kalkreiche Niedermoore" im Oberen Isartal unterhalb Vorderriß |

69 |

|

Erlacher, R., Lintzmeyer, K.. |

Dokumentation zum "MANIFEST für mehr Respekt für den alpinen Raum" (2022) mehrerer Alpin- und Naturschutzvereine sowie zur Pressekonferenz am 3.8.2023 am Sellajoch / Dolomiten "Die Erschließung ist abgeschlossen - Ruhe statt Rummel und mehr Respekt für die Bergwelt" |

99 |

|

Verein zum Schutz der Bergwelt. |

Vorwort zum nachfolgenden Beitrag "Die bunten Brunellen vom Puflatsch in Südtirol - ein bedrohtes Naturwunder" |

139 |

|

Lorenz, R., Hedrén, M., Kellenberger, R.T., Madl, J., Schlüter, P.M. |

Die bunten Brunellen vom Puflatsch in Südtirol - ein bedrohtes Naturwunder (Nachdruck) |

141 |

|

Lorenz, R. |

Die bunten Brunellen von Puflatsch in Südtirol - nehmen die Bedrohungen kein Ende? (Nachdruck) |

167 |

|

Lorenz, R. |

Bunte Brunellen Puflatsch - Weitere Entwicklung bis Juni 2023 - oder doch Stillstand bzw. zunehmende Gefährdung? |

171 |

|

Auer, E. |

Konfliktfeld Windkraftnutzung in Kärnten - Klimaschutz contra Natur- und Landschaftsschutz? |

173 |

|

Türk, R. |

Der Bergwald der Alpen - immer noch ein Paradies für Flechten? |

187 |

|

Straußberger, R.. |

Bayerns schwieriger Weg zum Naturwaldverbund: vom ersten deutschen Nationalpark zu Mini-Naturwäldern |

203 |

|

Pukall, K., Frank, E. |

Der gewundene Pfad zur Ausweisung von "Naturwäldern" in Bayern |

217 |

|

Sanktjohanser, L., Fischer-Hüftle, P. |

50 Jahre Bayerisches Naturschutzgesetz - Eine Erfolgsgeschichte oder ist der Erfolg Geschichte? |

229 |

|

Weiger, H. |

Verleihung der Bayerischen Naturschutzmedaille am 24.2.2023 an Alois Glück, Landtagspräsident a.D. |

247 |

|

Seegerer, A. |

Rezension: Vom Verschwinden der Arten. Der Kampf um die Zukunft der Menschheit von Katrin Böhning-Gaese & Friederike Bauer |

253 |

|

Speer, F. |

Rezension: Gletschergeschichten aus dem Ötztal rund um den Vernagt Ferner von Heidi Escher-Vetter |

257

|

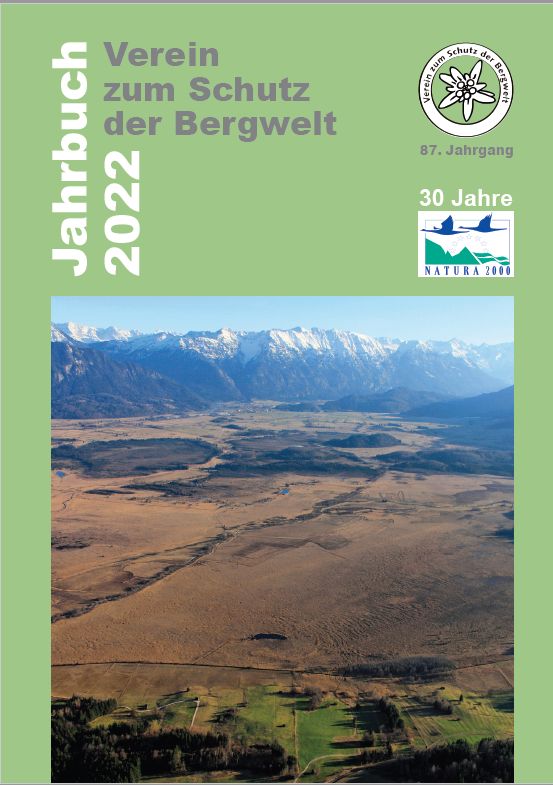

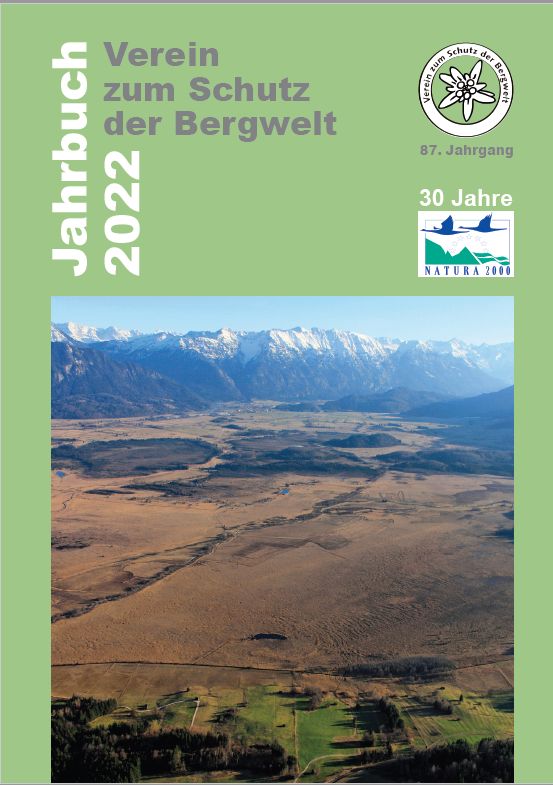

In 2022 feierten gewichtige Naturschutz-Instrumente ihren runden Geburtstag: Mit Rückblicken zur Anfangszeit, zu Inhalten und Erfolgen gratulieren Hubert Job und Constantin Meyer zu "50 Jahre Alpenplan", Christine Margraf zu "30 Jahre NATURA 2000" und Ewald Galle zu "mehr als 30 Jahren Alpenkonvention" - nicht nur rückblickend, sondern auch mit Vorschlägen für die zukünftige Ausrichtung dieser Instrumente. Wie die Naturschutz-orientierte Bewirtschaftung unserer Wälder in Zukunft aussehen sollte, zeigen Ralf Straußberger und Hubert Weiger in ihrem Artikel "Neustart für die Forstwirtschaft". Um unsere Zukunft in Zeiten des Klimawandels geht es im Beitrag der jungen Klima-Aktivistin Lea Weimann.Thomas Schauer und Stefan Caspary stellen des brandneue Alpentiere-Plakat vor. Carmen Rethschulte und Michael Reich dokumentieren die Veränderungen am Rißbach/karwendel seit der Ausleitung 1949. Reinhard Bochter berichtet über Georisiken und deren Planungsrelevanz bei der Bobbahn am Königssee.

|

|

Vorwort zum Jahrbuch 2022 |

|

Guglhör, W. |

Dr. Georg Meister – Visionär und Streiter für den Bergwald – * 30. Juni 1929 † 2. März 2022 |

3 |

|

Erschbamer, B. |

O. Univ. Prof. i. R. Mag. Dr. Dr. h. c. Georg Grabherr – * 30.04.1946 † 25.10.2022 |

15 |

|

Rudolph, B.-U. |

Erinnerungen an den Ornithologen Dr. Einhard Bezzel (1934–2022) |

21 |

|

Galle, E. |

Werdegang der Alpenkonvention und ihrer Protokolle – Rückblick nach mehr als 30 Jahren |

27 |

|

Weimann, L. |

Klima-Aktivismus und COP26 in Glasgow/COP27 in Sharm El-Sheikh: Was jetzt? Wie können wir unsere Zukunft noch retten? |

71 |

|

Job, H., Meyer, C. |

50 Jahre Bayerischer Alpenplan – Startpunkt für eine zeitgemäße Weiterentwicklung |

81 |

|

Margraf, Ch. |

30 Jahre Natura 2000 in Bayern: Chancen und Schwierigkeiten beim Schutz unseres Europäischen Naturerbes. Erfolgsgeschichte mit Nachholbedarf. Ein Meilenstein des europäischen Naturschutzes: Hürdenlauf oder Zielgerade? |

135 |

|

Schauer, Th., Caspari, St. |

Das Plakat „Geschützte Alpentiere“ aus Anlass 30 Jahre Natura 2000 |

183 |

|

Straussberger, R., Weiger, H. |

Naturschutz und Forstwirtschaft – Über eine wechselvolle Beziehung, die einen Neustart braucht |

215 |

|

Rethschulte, C., Reich, M. |

Auen- und Vegetationsdynamik am Unterlauf des Rißbachs/Karwendel seit der Ausleitung 1949 |

233 |

|

Bochter, R. |

Vom Olympia-Traum zum Bobbahn-Trauma – Georisiken und ihre Planungsrelevanz an der Kunsteisbahn Königssee/Obb. |

253 |

|

Rösler, S. |

Rezension: Der illustrierte Naturführer Alpen von Thomas Schauer & Claus & Stefan Caspari |

|

Rösler, S. |

Rezension zur Citizen Science-Plattform iNaturalist |

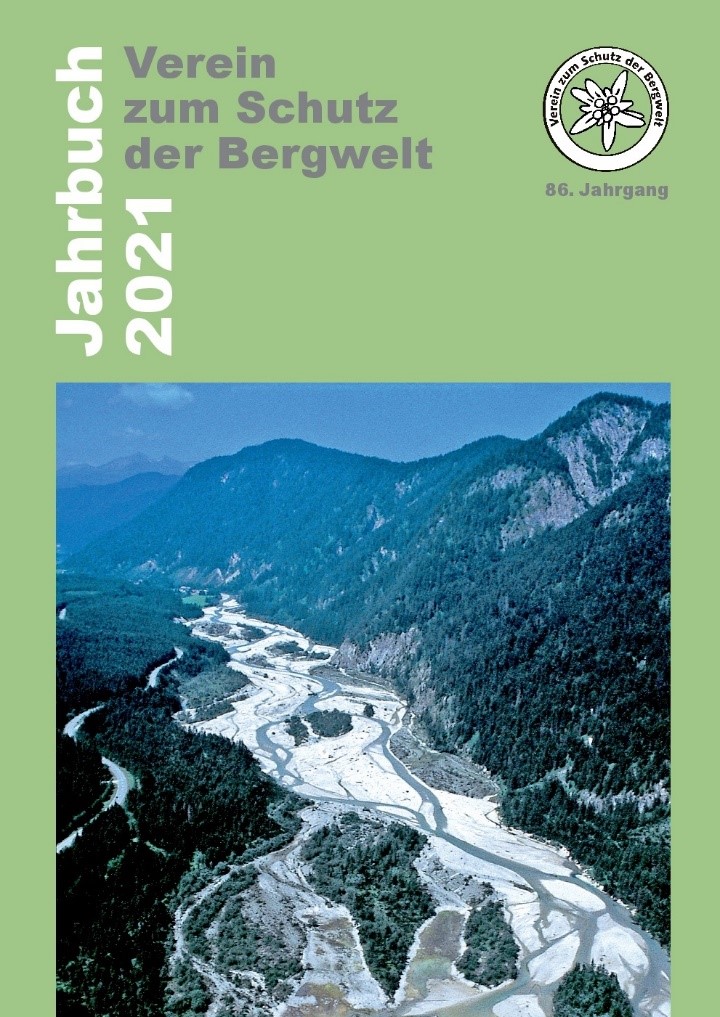

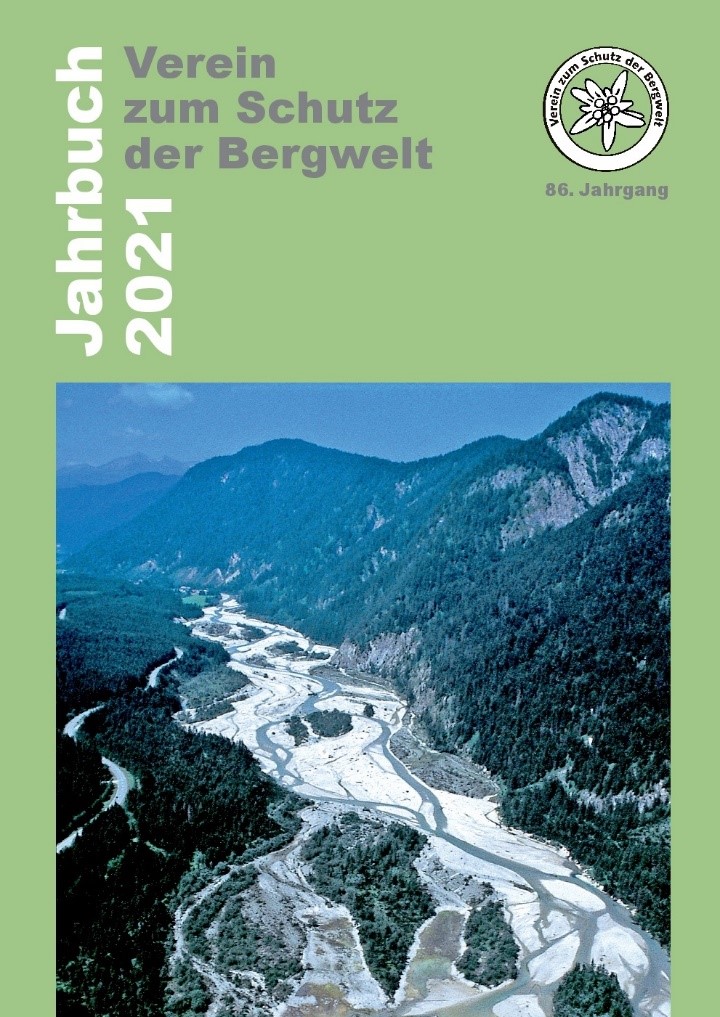

Im zweiten Jahr der Covid-19-Pandemie spricht der Münchner Soziologe Armin Nassehi vom „Unbehagen“, das eine „überforderte Gesellschaft“ ergriffen habe. Aber der „permanente Krisenmodus ist auch ihre Stärke“. Wir sehen es als unsere Stärke, zum Schutz der Bergwelt genau hinzuschauen, Ungereimtes beim Namen zu nennen, Lösungsvorschläge zu diskutieren und Schäden abzuwenden. Im Fokus unseres Jahrbuchs stehen heuer die Obere Isar - da mit der Neukonzessionierung des Walchenseekraftwerks neue Optionen aufscheinen, die Dolomiten - denen der UNESCO-Welterbestatus gesteigerte Attraktion und damit neue Begehrlichkeiten beschert hat, und das Land Tirol - das der Bergwelt mit immer neuen Fortschreibungen des Tiroler Seilbahn- und Schigebietsprogramms TSSP keine Ruhe lässt. Positives lässt sich berichten vom Berchtesgadener Nationalpark, wo junge Neugierige mit Wissenschaftlern ins Gespräch kommen und wo die Rückkehr des Bartgeiers freudig begrüßt wird.

Im zweiten Jahr der Covid-19-Pandemie spricht der Münchner Soziologe Armin Nassehi vom „Unbehagen“, das eine „überforderte Gesellschaft“ ergriffen habe. Aber der „permanente Krisenmodus ist auch ihre Stärke“. Wir sehen es als unsere Stärke, zum Schutz der Bergwelt genau hinzuschauen, Ungereimtes beim Namen zu nennen, Lösungsvorschläge zu diskutieren und Schäden abzuwenden. Im Fokus unseres Jahrbuchs stehen heuer die Obere Isar - da mit der Neukonzessionierung des Walchenseekraftwerks neue Optionen aufscheinen, die Dolomiten - denen der UNESCO-Welterbestatus gesteigerte Attraktion und damit neue Begehrlichkeiten beschert hat, und das Land Tirol - das der Bergwelt mit immer neuen Fortschreibungen des Tiroler Seilbahn- und Schigebietsprogramms TSSP keine Ruhe lässt. Positives lässt sich berichten vom Berchtesgadener Nationalpark, wo junge Neugierige mit Wissenschaftlern ins Gespräch kommen und wo die Rückkehr des Bartgeiers freudig begrüßt wird.

Am Geigelstein wird die Erfolgsgeschichte des Naturschutzgebiets studiert – nicht ohne den Wermutstropfen eines Rückgangs der Beweidung und damit einhergehenden Artenverlustes. Und im Garmisch-Partenkirchener Raum werden wir Zeuge, wie sich Fläche und Dichte des Waldes im kalkalpinen Bereich und im Flysch verändert haben. Ganz den Krisen wiederum widmen sich die Beiträge zur Pandemie „Bietet Corona die Chance, die Weichen neu zustellen?“ und zum Klima: Im „Verstellten Horizont“ kommt die Idee der Energieautonomie in der Energiewende auf den Prüfstand. Zweifellos mit Unbehagen verfolgen viele die Entwicklung der Sportart Mountainbiken auf den schmalen Steigen gerade im Gebirge. Hier befasst sich der Artikel im Jahrbuch mit den rechtlichen Vorgaben, mit denen die Bayerische Verfassung und das Bayerische Naturschutzgesetz das Betreten und auch das Befahren der freien Natur garantieren, zum Schutz von Natur und Landschaft aber auch klare Grenzen ziehen.

|

|

Vorwort zum Jahrbuch 2021 |

1 |

|

Maier, F. et. al |

Die Obere Isar - eine verlorene Wildflusslandschaft? Eingriffe und deren Auswirkungen sowie Renaturierungspotenziale der Oberen Isar vom Krüner Wehr bis Bad Tölz |

3 |

|

Verein zum Schutz der Bergwelt |

Der Verein zum Schutz der Bergwelt informiert zur Oberen Isar |

39 |

|

Schmid, S. |

Nationalparks und Biosphärenregionen - Chancen für Klima, Umwelt und Mentschen - Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel des Berchtesgadener Lands |

51 |

|

Schwann, C. |

Bietet Corona die Chance, die Weichen neu zu stellen? "Jetzt erst recht-Mentalität" versus Klimawandel und Artensterben |

61 |

|

Erlacher, R. |

Der verstellte Horizont - Energieautonomie oder ein globaler Markt für Erneuerbare Energien? |

73 |

|

Stern, B. |

Die Erschließung und Erweiterung von Schigebieten, Tirol quo vadis? |

93 |

|

Stuffer, H., Walpoth, A. |

Über 40 JAHRE zum Schutz der naturbelassenen Cunfin-Böden auf der Seiser Alm - Ein Rückblick und Ausblick |

129 |

|

Antretter, G. |

Der Gipfel der Emotionen - der jahrzehntelange Kampf um den Geigelstein |

155 |

|

Zellermayr, A., Schroth, O., Ewald, J. |

Verlichtung oder Verdichtung? Vergleich der Waldentwicklung in den Kalkalpen und der Flyschzone des Landkreises Garmisch-Partenkirchen |

187 |

|

Knollseisen, M., Wegscheider, T. |

Die Rückkehr der Bartgeiers in den Alpen - eine Erfolgsgeschichte mit Hindernissen |

217 |

|

Sanktjohanser, L. |

Rechtliche Grundlagen des Betretungsrechts der freien Natur beim Mountainbiken in Bayern |

237 |

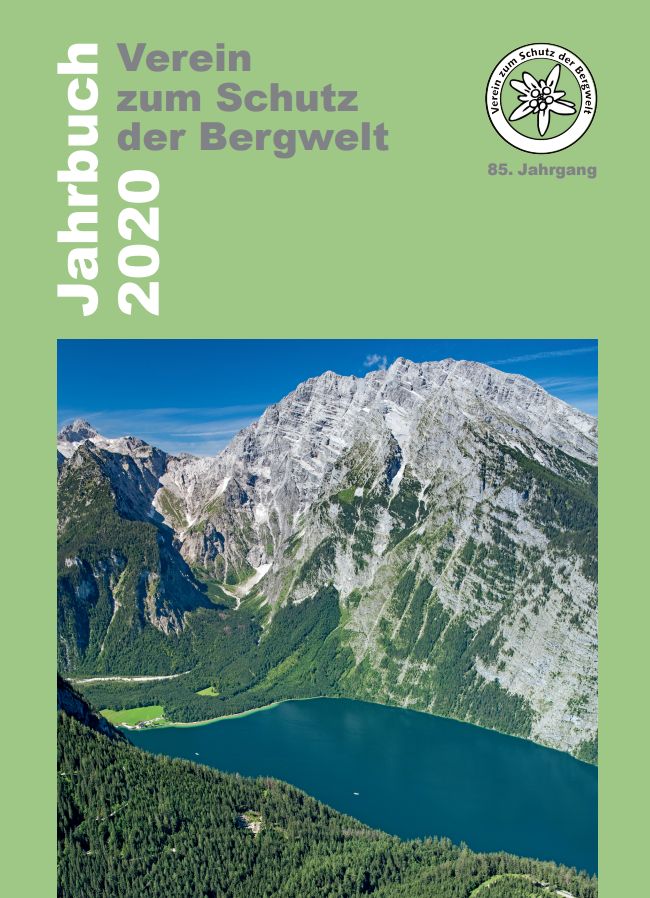

2020 wird als besonderes Jahr in die Geschichte eingehen. Vom Januar an stand die Welt unter dem „Wirklichkeitsschock“ des Corona-Virus. Ein früher Wirklichkeitsschock war der 1972 vom Club of Rome veröffentlichte Bericht „Die Grenzen des Wachstums“. Mit der Gründung des ersten Umweltministeriums weltweit im Jahr 1970 hat die Bayerische Staatsregierung diese Entwicklung antizipiert. Wir widmen diesem mutigen Schritt einen Schwerpunkt. Minister Thorsten Glauber und der frühere BN- und BUND-Vorsitzende Hubert Weiger blicken aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Jahre zurück, Wolfgang Haber und Giselher Kaule erinnern sich mit Michael Schober an die Anfänge mit dem Projekt der Biotopkartierung und Norbert Müller und Reinhard Waldert (†) rücken die erste Stadtbiotopkartierung in Bayern ins Blickfeld. Zum historischen Dokument wurde auch die Verleihung des CIPRA-Alpenpreises an Georg Meister mit der Laudatio von Landtagspräsident a.D. Alois Glück.

2020 wird als besonderes Jahr in die Geschichte eingehen. Vom Januar an stand die Welt unter dem „Wirklichkeitsschock“ des Corona-Virus. Ein früher Wirklichkeitsschock war der 1972 vom Club of Rome veröffentlichte Bericht „Die Grenzen des Wachstums“. Mit der Gründung des ersten Umweltministeriums weltweit im Jahr 1970 hat die Bayerische Staatsregierung diese Entwicklung antizipiert. Wir widmen diesem mutigen Schritt einen Schwerpunkt. Minister Thorsten Glauber und der frühere BN- und BUND-Vorsitzende Hubert Weiger blicken aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Jahre zurück, Wolfgang Haber und Giselher Kaule erinnern sich mit Michael Schober an die Anfänge mit dem Projekt der Biotopkartierung und Norbert Müller und Reinhard Waldert (†) rücken die erste Stadtbiotopkartierung in Bayern ins Blickfeld. Zum historischen Dokument wurde auch die Verleihung des CIPRA-Alpenpreises an Georg Meister mit der Laudatio von Landtagspräsident a.D. Alois Glück.

Die Erste Vorsitzende unseres Vereins Sabine Rösler erinnert an dessen frühe Geschichte.

Die weiteren Artikel schlagen den Bogen von den Gebirgswäldern über die „Bayerischen Öko-Modellregionen der alpennahen Region“, „den Alpenraum als attraktiven Arbeits- und Lebensraum“, einer Kritik des „geplanten Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur“ bis zu Bildern einst und jetzt von unserem Alpenpflanzengarten auf Vorderkaiserfelden. Und schlussendlich begibt sich Rudi Erlacher auf die Suche nach der zu Beginn der Covid-19-Pandemie verlorenen Zeit.

|

|

Vorwort zum Jahrbuch 2020 |

1 |

|

Job, H. |

Erinnerungen an Peter Haßlacher (1949 - 2019) - Mentor für eine nachhaltige Alpine Raumordnung |

3 |

|

Glauber, T. |

Heimat als Handlungsauftrag: Zur Geschichte des Umwelt- und Naturschutzes in Bayern |

11 |

|

Haber, W., Kaule, G. |

50 Jahre Bayerische Umweltpolitik |

19 |

|

Müller, N., Waldert, R. |

Die erste Stadtbiotopkartierung in Bayern und ihre Umsetzung in der Praxis |

43 |

|

Weiger, H. |

50 Jahre Bayerisches Umweltministerium |

67 |

|

Rösler, S. |

Gründungsphase und Anfangsjahre des Vereins zum Schutz der Bergwelt |

81 |

|

Staudacher, H. |

90 Jahre Alpenpflanzengarten Vorderkaiserfelden |

105 |

|

Fischer, A., Michler, B., Fischer, H.S. |

Welche Standortänderungen im Zuge des laufenden Klimawandels sind denkbar in den Bayerischen Alpen |

111 |

|

Styrnik, V., Cremer, E., Ewald, J. |

Die Naturnähe von Lärchenvorkommen im Ammer- und Estergebirge |

123 |

|

Lieb, N., Ewald, J. |

Bestand und Zustand der Zirben (Pinus cembra) im Gottesackergebiet |

143 |

|

Rösler, S., Olleck, M., Ewald, J. |

Klimaforschung auf Otto Sendtners Spuren - mit Cititzen Science die Baumgrenzen in den Bayerischen Alpen untersuchen |

159 |

|

Vorstand VzSB |

Verleihung des sechsten Deutschen Alpenpreises an Dr. Georg Meister - Begründung sowie Laudatio von Alois Glück |

173 |

|

Andrioli, A. |

Das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur |

183 |

|

Kronast, M., Niemeyer, K. |

Die Bayerische Öko-Modellregion der alpennahen Region |

201 |

|

Seidler, S., Angermann, P. |

Den Alpenraum nach vorne denken - Weiterentwicklung des Alpenraums als attraktiven Arbeits- und Lebensraum durch partizipative Prozesse mittels der Alpenkonvention |

213 |

|

Erlacher, R. |

Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Was zu Beginn der Coronakrise versäumt worden ist und was wir daraus für die Klima- und Biodiversitätskrise lernen können |

223 |

|

Kuhn, K. |

Buchbesprechung - Flüsse der Alpen - Vielfalt in Natur und Kultur |

309 |

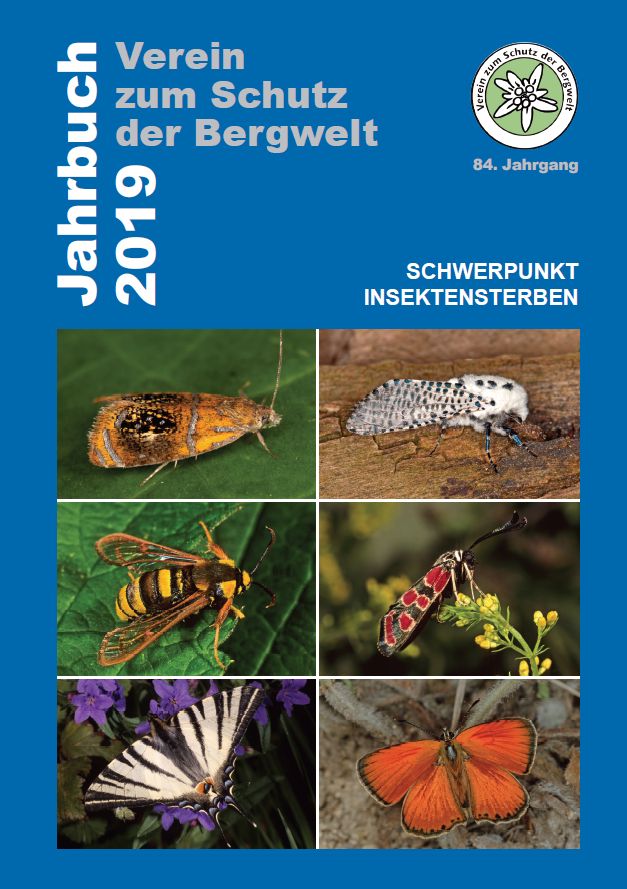

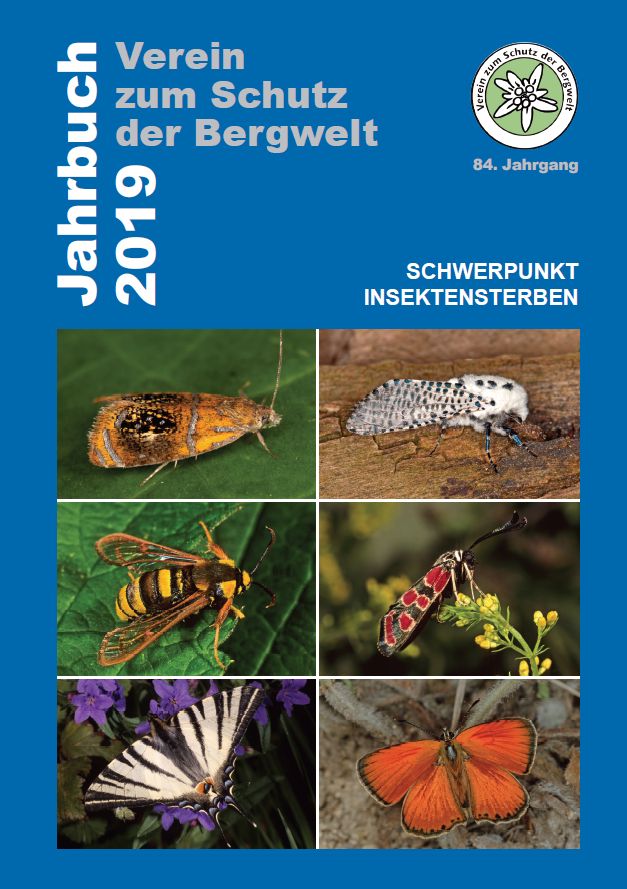

Seit Veröffentlichung der „Krefeld-Studie“ im Jahr 2017 zum Insektensterben ist die Öffentlichkeit alarmiert. Das Insektensterben ist ubiquitär, aber räumlich unterschiedlich ausgeprägt. Zahlreiche bedrohte Arten sind betroffen.

Seit Veröffentlichung der „Krefeld-Studie“ im Jahr 2017 zum Insektensterben ist die Öffentlichkeit alarmiert. Das Insektensterben ist ubiquitär, aber räumlich unterschiedlich ausgeprägt. Zahlreiche bedrohte Arten sind betroffen.

Das Schwerpunkt-Jahrbuch des VzSB macht die Komplexität dieses hochaktuellen Themas deutlich und wurde deshalb vom Bayerischen Naturschutzfond gefördert. Das Insektensterben in den Alpen und im außeralpinen Raum wird in fachlich fundierten, gut verständlichen Artikel von renommierten Autoren beschrieben und seine Brisanz untermauert.

Neben dem Insektensterben befassen sich weitere Artikel mit Themen vom „Ausverkauf der Alpen“ bis zur Bedeutung der „Buchenwälder als Jahrhundertchance für die Steigerwaldregion“.

|

|

Vorwort zum Jahrbuch 2019 |

1 |

|

|

Nachruf für Dr. Wolfgang Lippert |

3 |

|

|

Glückwünsche zum 150. Geburtstag des Deutschen Alpenvereins und seiner Gründersektion München sowie des Alpenvereins Südtirol |

5 |

|

|

Schwerpunkt Insektensterben |

|

|

|

Editorial zum Jahrbuch-Schwerpunktthema „Insektensterben“ |

7 |

|

Boye, P. |

Erhaltung der Artenvielfalt in Bayern nach dem Volksbegehren – Entwicklungen, Perspektiven und neue Herausforderungen |

9 |

|

Segerer, A. |

Rückgang der Schmetterlinge in Bayern |

15 |

|

Reichholf, J. |

Der Niedergang der Insekten: Befunde aus Südostbayern |

59 |

|

Gepp, J. |

Ausdünnung der Insektenvielfalt im Ostalpenraum: Vorgeschichte, Tendenzen und Ursachen |

79 |

|

Kirschner, P., Partl, E. |

Der Naturpark Kaunergrat und seine inneralpinen Trockenbiotope in den Gemeinden Fließ, Faggen, Kauns, Kaunerberg, Kaunertal |

125 |

|

Kunz, W. |

Zu den Auswirkungen der Stickstoffeinträge aus der Luft |

135 |

|

Hölzel, C. |

Auswirkung von Pestiziden auf die Artenvielfalt |

159 |

|

Tarmann, G. |

Zygaeniden lügen nicht – Schmetterlinge aus der Familie der Widderchen (Zygaenidae) sind biologische Messgeräte zur Pestiziderkennung in der Luft |

169 |

|

Freier, K. et. al |

Der atmosphärische Eintrag von schwer abbaubaren Schadstoffen im Alpenraum; Atmospheric Deposition of Persistent Pollutants in the Alps |

187 |

|

Suchy, S., Stoll, S. |

Lichtverschmutzung und die Vulnerabilität nachtaktiver Insekten |

203 |

|

Heafeker, W. |

Imkerei als Frühwarnsystem für die Artenvielfalt |

227 |

|

Hofmann, M., Fleischmann, A. |

Über das schwierige Leben der Wildbienen in Stadt und Land |

239 |

|

Pfeuffer, E. |

Artenverlust der Heuschrecken- und Tagfalterfauna infolge des Flussausbaus in der ehemals größten bayerischen Wildflusslandschaft – dem „Stadtwald Augsburg“ |

249 |

|

|

- - - - |

|

|

Manzenberger, M. |

Prospektiv – Was ist das? Ein Aufruf, die Jugend einzubinden |

279 |

|

Erlacher, R. |

Nachhaltiger Tourismus oder Ausverkauf der Alpen – Die Kommodifizierung des alpinen Raums |

285 |

|

Bischof, M., Schmude, S. |

Die Alpen als gesundheitstouristische Destination: Entwicklung zu einem Wachstumsmarkt im Tourismus – Herausforderungen und Perspektiven |

299 |

|

Denzler, G. |

Buchenwälder bieten Jahrhundertchance für Steigerwald-Region |

313 |

Das Jahrbuch 2018 hat ein breites Spektrum an Themen parat. Es reicht vom beschleunigten Schwund der Alpengletscher im Artikel von Dr. Markus Weber und Dr. Ludwig Braun bis zu den Nachtfaltern in den Berchtesgadener Alpen im Beitrag von Dr. Walter Ruckdeschel. Dem diskursiven Charakter unseres Jahrbuchs kommen wir mit den Beiträgen von Alfred Ringler, „Verbund über 2000 Kilometer – Bergmischwaldkorridor rund um die Alpen für die Grüne Infrastruktur Europas“ und Friedrich Reimoser, „Wildschadensproblem und Forst-Jagd-Konflikt im Alpenraum - Hintergründe, Entwicklungen, Perspektiven“, im besonderen Maße nach. Beide Artikel greifen aus unterschiedlicher Perspektive eine Diskussion auf, für die unser Verein seit jeher steht: Der vitale Bergwald und die Ökologie der Alpenflora und –fauna. Da ist nicht immer Harmonie, sondern auch der Konflikt, insbesondere zwischen Wald und Wild – ein Thema das seit 1982 in unseren Jahrbüchern immer wieder mutig angegangen worden ist und immer noch zum Nachdenken und zum Widerspruch herausfordert: „Das Gleiche lässt uns in Ruhe, aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht“ (Goethe).

|

|

Vorwort |

V |

|

Ringler, A. |

Verbund über 2000 Kilometer - Bergmischwaldkorridor rund um die Alpen für die Grüne Infrastruktur Europas |

1 |

|

Reimoser, F. |

Wildschadensproblem und Forst-Jagd-Konflikt im Alpenraum - Hintergründe, Entwicklungen, Perspektiven |

61 |

|

Grabherr, G, Ringler, A. |

Grünland der Alpen: Typen, Erhaltungsprobleme und Entwicklungsperspektiven |

117 |

|

Weber, M., Braun, L. |

Gründe für den beschleunigten Gletscherschwund ab der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart |

165 |

|

Küry, D., Lubini, V. Stucki, P. |

Verletzlichkeit von Eintagsfliegen, Steinfliegen und Köcherfliegen alpiner Quellen gegenüber Klimveränderungen |

199 |

|

Fedrigotti, C. |

Der lange Weg zur Nachhaltigkeit: Naturerbe und Tourismus im Ledro-Tal (Valle di Ledro) *) Übersetzung aus dem Italienischen von Dr. Sabine Rösler |

219 |

|

Kantner, B., Pinterits, S. |

Vielfalt bewegt! Alpenverein - Ein Biodiversitätsmonitoring über der Waldgrenze |

239 |

|

Geiger, S. |

Vorsicht Birkhuhn! |

249 |

|

Ruckdeschl, W. |

Die Nachtfalter der Berchtesgadener Alpen |

259 |

|

Lintzmeyer, K. |

Der landespolitische Paradigmenwechsel zum Bayerischen Alpenplan am Beispiel des Riedberger Horns/Allgäu |

275 |

|

Lintzmeyer, K. |

Zu den Anfängen des Bayerischen Alpenplans am Beispiel der Rotwand/Obb. mit Zeitzeugenberichten von Lotte Pichler und Werner Buchner |

301 |

Eine besondere Ehre für unseren Verein ist das Grußwort, das Frau Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks für dieses Jahrbuch verfasst hat. In einem Schwerpunkt-Artikel werden von Alfred Ringler die landschaftsökologischen Folgen des Massenskibetrieb erstmals alpenweit bilanziert. Nach einleitender Gesamtanalyse der ökologischen Auswirkungen des Anlagenbaues, des Schneemanagements und des Pisten-/Loipen-Betriebes wird der Versuch unternommen, die ökologische Wirkung aller größeren Skistationen der Alpen durch einen „ökologischen Fußabdruck“ zu quantifizieren. Ein weiterer Schwerpunkt-Artikel befasst sich mit dem Bayerischen Alpenplan, auch im Kontext der Erschließungspläne am Riedberger Horn.

Eine besondere Ehre für unseren Verein ist das Grußwort, das Frau Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks für dieses Jahrbuch verfasst hat. In einem Schwerpunkt-Artikel werden von Alfred Ringler die landschaftsökologischen Folgen des Massenskibetrieb erstmals alpenweit bilanziert. Nach einleitender Gesamtanalyse der ökologischen Auswirkungen des Anlagenbaues, des Schneemanagements und des Pisten-/Loipen-Betriebes wird der Versuch unternommen, die ökologische Wirkung aller größeren Skistationen der Alpen durch einen „ökologischen Fußabdruck“ zu quantifizieren. Ein weiterer Schwerpunkt-Artikel befasst sich mit dem Bayerischen Alpenplan, auch im Kontext der Erschließungspläne am Riedberger Horn.

|

|

Vorwort, Grußwort der Bundesminsterin Barbara Hendricks |

V |

|

Vogt, M. |

Die erste Umweltenzyklika Laudatio si´: Ein neues Kapitel der katholischen Soziallehre |

1 |

|

Haber, W. |

Über die Notwendigkeit des Bodenschutzes - und die Probleme seiner Umsetzung. Betrachtungen nach dem Internationalen Jahr des Bodens 2015 |

13 |

|

Zahner, V., Vogl, R., Ewald, J. |

Studierende setzen sich für die Erhaltung des größten europäischen Buchen-Urwaldes im rumänischen Nationalpark Semenic ein |

25 |

|

Ringler, A. |

Skigebiete der Alpen: landschaftsökologische Bilanz, Perspektiven für die Renaturierung |

29 |

|

Levy, C. |

Zur Entstehung der Gletschertöpfe in Cavaglia/Valposchiavo |

155 |

|

Howald, C. |

Die Geschichte des Gletschergarten Cavaglia/Valposchiavo |

169 |

|

Mayer, M., Strubelt, N., Kraus, F., Job, H. |

Der bayerische "Alpenplan" - viele Stärken und wenige Schwächen |

177 |

|

Verein zum Schutz der Bergwelt |

Ergänzende Informationen des Vorstandes des VzSB zum Artikel "Der bayerische "Alpenplan" - viele Stärken und wenige Schwächen" |

219 |

|

Lang, S., Conradi, T., Friedmann, A., Stojakowits, P. |

Das Kronwinkelmoos in den Ammergauer Alpen: ein Beitrag zur Kenntnis der Vegetation bayerischer Hochlagenmoore |

227 |

|

Welzmüller, S., Ewald, J. |

Die Naturverjüngung der Zirbelkiefer im Naturwaldreservat Wettersteinwald (Oberbayern) in Abhängigkeit von ökologischen Faktoren |

241 |

|

Küfner, W., Utschick, H. |

Brutvögel des montanen Bergwaldes. Einfluss von Klima und Waldhabitat auf die Vogelwelt im Naturwaldreservat Totengraben (Oberbayern) |

263 |

|

Wimmer, S. |

Jürgen Winkler - Das andere Bild der Berge. Anmerkungen zur DAV-Ausstellung "Standpunkt. Jürgen Winkler 1954 - 2016" |

303 |

Der Schwerpunktbeitrag von Alfred Ringler über Schneeheide-Kiefernwälder der Nordalpen und ihren Schutz im Kontext von Natura 2000 enthält erstmals veröffentlichte Verbreitungskarten. Die Vielzahl an Themen reicht von der Gattung Leontopodium (Edelweiß), der Ufer-Tamariske, Möglichkeiten und Grenzen der Renaturierung ausgebauter Alpenflüsse, den bayerischen Naturwaldreservaten, der Kritik an der "Breitband – Heimat Bayern" bis hin zum Engagement der Jugend auch im alpinen Naturschutz. Breiten Raum wird der Alpenschutz-Kontroverse zwischen Rudi Erlacher und Prof. Werner Bätzing gegeben. Zum Steigerwald werden erneut die Stärken eines Nationalparks dargestellt und in einer Replik das Trittsteinkonzept vorgestellt.

Der Schwerpunktbeitrag von Alfred Ringler über Schneeheide-Kiefernwälder der Nordalpen und ihren Schutz im Kontext von Natura 2000 enthält erstmals veröffentlichte Verbreitungskarten. Die Vielzahl an Themen reicht von der Gattung Leontopodium (Edelweiß), der Ufer-Tamariske, Möglichkeiten und Grenzen der Renaturierung ausgebauter Alpenflüsse, den bayerischen Naturwaldreservaten, der Kritik an der "Breitband – Heimat Bayern" bis hin zum Engagement der Jugend auch im alpinen Naturschutz. Breiten Raum wird der Alpenschutz-Kontroverse zwischen Rudi Erlacher und Prof. Werner Bätzing gegeben. Zum Steigerwald werden erneut die Stärken eines Nationalparks dargestellt und in einer Replik das Trittsteinkonzept vorgestellt.

|

|

Vorwort zum Jahrbuch 2015 |

V |

|

|

Zum Gedenken an Dr. Ernst Jobst |

VII |

|

Stille, J. & Wissemann, V. |

Das Edelweiß: (K)ein Europäer! |

1 |

|

Kurdnovski, H. & Höbinger, T. |

Artportrait: Ufer-Tameriske - eine gefährdete Pionierin unserer Fließgewässer |

25 |

|

Binder, W., Gröbmair, W. & Lintzmeyer, K. |

Möglichkeiten und Grenzen der Renaturierung ausgebauter Alpenflüsse - am Beispiel der Isar im Mühltal/südlich von München |

39 |

|

Ringler, A. |

Erico-Pinion braucht Natura 2000, Schneeheide-Kiefernwälder der Nordalpen, ihre Zukunft und aktuellen Probleme |

63 |

|

Blaschke, M., Endres, U. & Bußler, H. |

Naturwaldreservate im bayerischen Alpenraum |

125 |

|

Greipl, E. |

Die Breitband - Heimat Bayern - Anmerkungen zur Regierungserklärung des Bayerischen Staatsministers der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, Dr. Markus Söder vom 27. November 2014 |

149 |

|

Geilhufe, M. & Sausmikat, P. |

Digitalisierung, Urbanisierung und achtjähriges Gymnasium - wo bleiben Raum und Zeit für Naturerfahrung und Bergerlebnis |

167 |

|

Schriftführung VzSB |

Grundlage des Natur- und Alpenschutzes - eine Kontroverse zwischen Rudi Erlacher und Werner Bätzing |

175 |

|

Erlacher, R. |

Kastanie oder Revolution? - EIn kritisches Lesezeichen für Werner Bätzings Alpenbücher |

177 |

|

Bätzing, W. |

Ästhetik als Basis des Naturschutzes? - Grundsatzfragen des Naturschutzes im Zeitalter der Postmoderne. Eine Antwort auf Rudi Erlacher |

189 |

|

Erlacher, R., Bätzing, W. |

Eine Kontroverse zwischen Rudi Erlacher und Werner Bätzing zu den Grundsatzfragen des Naturschutzes

Zusammenführung der Artikel in einem PDF mit einer Einführung der VzSB Schriftführung |

175 |

|

Panek, N. |

Stellungnahme zum Beitrag von Dr. Georg Sperber im VzSB-Jahrbuch 2014: "Buchenwald-Schutzgebiet - `Der Hohe Buchene Wald im Ebracher Forst` - Konfliktfall zwischen kontroversen Strategien des Bundesrepublik Deutschland und des Landes Bayern zur Erhaltung der Biodiversität in deutschen Wäldern" |

197 |

|

Mergner, U. & Pukall, K. |

Konfliktfall Wildnaturschutzkonzepte im Steigerwald |

201 |

|

|

Satzung des Vereins zum Schutz der Bergwelt e.V. - in der Beschlussfassung vom 12.10.2013, am 19.12.2013 durch Eintragung ins Vereinsregister in Kraft getreten |

215 |

|

|

Alpenpflanzengarten Vorderkaiserfelden |

220 |

Der Bogen reicht vom Naturerbe Kroatiens, über den Schweizer Nationalpark, die Prozessschutzwälder im Nationalpark Bayerischer Wald bis zur Idee eines Nationalparks Steigerwald. Diskutiert wird in zwei Schwerpunktartikeln die "makroregionale Strategie für den Alpenraum" der Europäischen Union. Das Projekt "Bergsteigerdörfer" des OeAV wird am Beispiel Innervillgraten in Osttirol als gelungene Umsetzung der Alpenkonvention vorgestellt. Anhand der Neuauflage des Plakates "Geschützte Alpenpflanzen" wird ein Blick zurück auf die Entstehungsgeschichte vergangener Pflanzenschutzplakate geworfen. Ein Artikel befasst sich mit der Verbandsbeteiligung im Naturschutz und würdigt dabei die 30-jährige Tätigkeit des VzSB als anerkannter Naturschutzverein. In einem weiteren Artikel wird Therese Prinzessin von Bayern (1850-1925) vom Bodensee über den Kaukasus bis zu den Anden begleitet.

Der Bogen reicht vom Naturerbe Kroatiens, über den Schweizer Nationalpark, die Prozessschutzwälder im Nationalpark Bayerischer Wald bis zur Idee eines Nationalparks Steigerwald. Diskutiert wird in zwei Schwerpunktartikeln die "makroregionale Strategie für den Alpenraum" der Europäischen Union. Das Projekt "Bergsteigerdörfer" des OeAV wird am Beispiel Innervillgraten in Osttirol als gelungene Umsetzung der Alpenkonvention vorgestellt. Anhand der Neuauflage des Plakates "Geschützte Alpenpflanzen" wird ein Blick zurück auf die Entstehungsgeschichte vergangener Pflanzenschutzplakate geworfen. Ein Artikel befasst sich mit der Verbandsbeteiligung im Naturschutz und würdigt dabei die 30-jährige Tätigkeit des VzSB als anerkannter Naturschutzverein. In einem weiteren Artikel wird Therese Prinzessin von Bayern (1850-1925) vom Bodensee über den Kaukasus bis zu den Anden begleitet.

|

|

Vorwort vom Jahrbuch 2014 |

V |

|

Martiniko, M. & Suske, W. |

Aktuelle Natura 2000-Situation in Kroatien mit Schwerpunkt auf die alpine biogeographische Region |

1 |

|

Vorstand des Verein zum Schutz der Bergwelt |

Vorwort des VzSB für die beiden nachfolgenden Artikel zur EUSALP von Prof. Werner Bätzing und Rudi Erlacher |

15 |

|

Bätzing, W. |

Eine makroregionale EU-Strategie für den Alpenraum. Eine neue Chance für die Alpen? |

19 |

|

Erlacher, R. |

Makroregionale Strategie Alpen und Alpenkonvention: Es muss nicht zusammenwachsen, was nicht zusammen gehört! Ein Plädoyer |

33 |

|

Lozza, H. |

Schweizerischer Nationalpark: 100 Jahre echt wild |

69 |

|

Leibl, F. |

Der Charakter von Prozessschutzwäldern in den Hochlagen des Nationalparks Bayerischer Wald |

79 |

|

Sperber, G. |

Buchenwald-Schutzgebiet "Der Hohe Buchene Wald im Ebracher Forst" - Konfliktfall zwischen kontroversen Strategien der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Bayern zur Erhaltung der Biodiversität in deutschen Wäldern |

87 |

|

Kammerer, H. & Goby, B. |

Die Schwarze Sulm/Südwestseiermark: herausragendes Fließgewässer und Lebensraum seltener Tier- und Pflanzenarten durch Kleinwasserkraftwerksprojekt bedroht |

117 |

|

Pfeuffer, E. |

Biodiversitätsverlust am Beispiel des Lechs |

133 |

|

Schwann, C. |

Kleine und feine Bergsteigerdörfer des OeAV - eine gelungene Umsetzung der Ziele der Alpenkonvention |

165 |

|

Sauer, B. |

Das Villgratental - "Bergsteigerdorf" in Osttirol. EIne kulturgeschichtliche Skizze |

179 |

|

Schauer, T. |

Das neue Plakat "Geschützte Alpenpflanzen" und frühere Plakate mit Unterstützung des Vereins zum Schutz der Bergwelt |

191 |

|

Sanktjohanser, L. |

"Verein zum Schutz der Bergwelt" - 30 Jahre anerkannter Naturschutzverband - Eine Würdigung |

217 |

|

Bußmann, H. |

"Da packte mich wieder mächtig die ganze Großartigkeit der Gebirgswelt" - Therese Prinzessin von Bayern (1850 - 1925) eine unerschrockene Bergwanderin |

229 |

|

Paech, N. & Paech, B. |

Klimaschutz, Postwachstumsökonomie und Resilenz |

|

Das Jahrbuch 2013 enthält wieder eine große Vielfalt spannender und interessanter Beiträge, die die Bedrohungen der Bergwelt einerseits thematisieren, andererseits aber auch Wege aufzeigen, was zum Schutz der Bergwelt getan werden kann. So reicht die Bandbreite von den Buchen- zu den Bergwäldern, vom Nationalpark Vanoise bis zum Alpenpflanzengarten Vorderkaiserfelden, vom Wolf bis zum Waldrapp und vom Gletscherrückgang am Schrankogel bis zur Energiewende. Weitere Themen sind der Jochberg als Symbol des Naturschutzes, die Nutzung bis hin zur Übernutzung des Wassers in den Alpen sowie die touristische Fehlentwicklung am Beispiel des Piz Val Gronda. Ein Artikel über die Vermarktung der Bergwelt und ein analytischer Glückwunsch zum 100. Geburtstag des Bund Naturschutz in Bayern runden das Jahrbuch ab.

Das Jahrbuch 2013 enthält wieder eine große Vielfalt spannender und interessanter Beiträge, die die Bedrohungen der Bergwelt einerseits thematisieren, andererseits aber auch Wege aufzeigen, was zum Schutz der Bergwelt getan werden kann. So reicht die Bandbreite von den Buchen- zu den Bergwäldern, vom Nationalpark Vanoise bis zum Alpenpflanzengarten Vorderkaiserfelden, vom Wolf bis zum Waldrapp und vom Gletscherrückgang am Schrankogel bis zur Energiewende. Weitere Themen sind der Jochberg als Symbol des Naturschutzes, die Nutzung bis hin zur Übernutzung des Wassers in den Alpen sowie die touristische Fehlentwicklung am Beispiel des Piz Val Gronda. Ein Artikel über die Vermarktung der Bergwelt und ein analytischer Glückwunsch zum 100. Geburtstag des Bund Naturschutz in Bayern runden das Jahrbuch ab.

|

|

Vorwort zum Jahrbuch 2013 |

V |

|

Großmann, M. |

UNESCO-Welterbestätte "Buchenurwälder der Karparten und Alte Buchenwälder Deutschlands" |

1 |

|

De Jong, C. |

(Über)Nutzung des Wassers in den Alpen |

19 |

|

Kölling, C. & Ewald, J. |

Bergmischwälder im Klimawandel: Ausgangslage, Gefährdung, Anpassungsmaßnahmen |

45 |

|

Wich, J., Mayer, M. & Job, H. |

50 Jahre Nationalpark Vanoise - eine Analyse aus regionalgeographischer Perspektive |

57 |

|

Haßlacher, P. |

Die Eroberung des Piz Val Gronda - ein umwelt- und raumordnungspolitischer Skandal |

79 |

|

Verein zum Schutz der Bergwelt |

Stellungnahme des Vereins zum Schutz der Bergwelt zur Entwicklung am Piz Val Gronda/Ischgl/Paznauntal |

83 |

|

Wittmann, H. & Schratt-Ehrendorfer, L. |

Naturschutzfachliches Gutachten zu den "Alpinen Pionierformationen des Caricion bicoloris-atrofuscae" in Österreich und im Gebiet des Piz Val Gronda/Tirol |

87 |

|

Mikschl, K. & Pukall, K. |

Die Rückkehr der Wölfe der Alpen |

109 |

|

Fritz, J. & Unsöld, M. |

Aufwind für den Waldrapp: Von der Wiederansiedlung eines europäischen Zugvogels |

121 |

|

Loher, T., Sextl, K., Grüninger, F., Fickert, T. |

Gletscherrückgang und Vegetationsentwicklung im Vorfeld des Schwarzenbergferners (Stubaier Alpen, Tirol) seit dem Ende der Kleinen Eiszeit |

139 |

|

Erlacher, R. |

Die promethischen Energiewenden - Die Sonnen - Systeme der Menschen und der Naturschutz |

165 |

|

Erlacher, R. |

Der Jochberg in der Energiewende - Zur Fakrtenlage eines Symbols des Naturschutzes |

191 |

|

Dickoré, B., Rösler, S., Staudacher, H. |

Der Alpenpflanzengarten Vorderkaiserfelden, 83 Jahre jung |

221 |

|

Dobler, G. & Suda, M. |

Die Kraft des Unternehmensmythos: Wie Narrationen im Naturschutz motivieren und Identität schaffen. Ein analytischer Glückwunsch zum 100. Geburtstag des Bund Naturschutz in Bayern e.V. |

241 |

|

Erlacher, R. |

Was man für Geld nicht kaufen kann

Anmerkungen zur Vermarktung der Bergwelt |

249 |

|

Das Jahrbuch 2011/2012 des Vereins zum Schutz der Bergwelt enthält Artikel zu unterschiedlichsten, sehr aktuellen Themen. So wird im Zusammenhang mit der Energiewende über die Aufgaben des Naturschutzes und über Windkraftplanungen im Alpenraum nachgedacht. Zudem wird über die Positionen des VzSB zur Wasserkraft informiert. Die Entstehung der CIPRA vor 60 Jahren sowie ein Rückblick auf 40 Jahre Bayerischer Alpenplan berichten aus der Geschichte des Naturschutzes. Weitere Themen sind: Die Idee der Nachhaltigkeit 300 Jahre nach ihrer ersten Nennung in Zeiten der aktuellen ökonomische Krise, der Klimawandel im Alpenraum und eine Korrektur unseres Bildes von der nächste Generation. Dazu kommen das Eschentriebsterben, die Dynamik der Flora am Zugspitzplatt und die reproduktive Fitness der Wechselkröte auf Chiemgauer Almen.

|

|

|

Vorwort vom Jahrbuch 2011/2012 |

V |

|

|

Zum Gedenken an Dr. Johann Karl - Vereins-Vorstand in turbulenten Zeiten |

VII |

|

Binder, W., Gröbmeyer, W. |

Dr. Johann Karl - Pionier des naturnahen Wasserbaus und der Wildbachkunde |

1 |

|

Burhenne, W. |

Die Gründung der internationalen Alpenkommission CIPRA 1952 |

15 |

|

Goppel, K. |

40 Jahre bayerischer Alpenplan - eine Erfolgsgeschichte |

53 |

|

Röhle, H. |

Nachhaltig wirtschaften in einer begrenzten Welt? - Im Angesicht der Krise erst recht! |

65 |

|

Erlacher, R. |

Zur Rolle des Naturschutzes nach der Energiewende |

81 |

|

Himmighoffen, C., Erlacher, R. |

Kein doppelter Klimastress in den Alpen! - Stellungnahme des Verein zum Schutz der Bergwelt zum Ausbau der Wasserkraft im Bayerischen Alpenraum |

95 |

|

Dagostin, L., Haßlacher, P., Seifert, W. |

Windenergienutzung im Alpenraum - die österreichische Annäherung |

105 |

|

Marzeion, B. |

Klimawandel in den Alpen: Warum steigen die Temperaturen dort so stark |

125 |

|

De Jong, C. |

Zum Management der Biodiversität von Tourismus- und Wintersportgebieten in einer Ära des globalen Wandels |

131 |

|

Beer, V. |

Gletscherrückgang im Sulzenautal/Tirol |

169 |

|

Dobler, G. |

Jugendliche und ihr Engagement für Natur und Umwelt |

193 |

|

Korch, O., Friedmann, A. |

Phytodiversität und Dynamik der Flora und Vegetation des Zugspitzplatts |

217 |

|

Lenz, H., Ewald, J. |

Eschentriebsterben in den Bayerischen Alpen |

235 |

|

Rößner, H. |

Urlärchen aus der Römerzeit? Exkurs zur Europäischen Lärche, dem Baum des Jahres 2012 |

247 |

|

Andrä, E. |

Wechselkröten auf verkarsteten Almen - ungewöhnlicher Lebensraum von Bufo virdis in den Chiemgauer Alpen/Obb. |

253 |

Das Jahrbuch 2009/2010 des Verein zum Schutz der Bergwelt ist nach der Herausgabe des Almbuches 2009 ein umfangreicher Doppeljahrgang geworden. Ein Schwerpunkt sind die Referate des vom Verein durchgeführten Symposiums "Bergwelt ohne Tabu". Der andere Schwerpunkt ist die Neugestaltung der EU-Berglandwirtschaftspolitik der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Hier versucht der Verein um Schutz der Bergwelt seinen Forderungen zur Neuausrichtung Nachdruck zu verleihen. Weitere Themen sind die Ergebnisse der UN-Umweltkonferenz für Biodiversität und deren Bedeutung für die Alpenstaaten, die Entwicklung des Naturschutzes am Beispiel des einhundertjährigen Jubiläums des Nationalpark Berchtesgaden, der geplante Bau einer Skischaukel im österreichischen Naturschutzgebiet Warschenek und der Mythos des Schutzwaldes.

Das Jahrbuch 2009/2010 des Verein zum Schutz der Bergwelt ist nach der Herausgabe des Almbuches 2009 ein umfangreicher Doppeljahrgang geworden. Ein Schwerpunkt sind die Referate des vom Verein durchgeführten Symposiums "Bergwelt ohne Tabu". Der andere Schwerpunkt ist die Neugestaltung der EU-Berglandwirtschaftspolitik der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Hier versucht der Verein um Schutz der Bergwelt seinen Forderungen zur Neuausrichtung Nachdruck zu verleihen. Weitere Themen sind die Ergebnisse der UN-Umweltkonferenz für Biodiversität und deren Bedeutung für die Alpenstaaten, die Entwicklung des Naturschutzes am Beispiel des einhundertjährigen Jubiläums des Nationalpark Berchtesgaden, der geplante Bau einer Skischaukel im österreichischen Naturschutzgebiet Warschenek und der Mythos des Schutzwaldes.

|

|

Vorwort zum Jahrbuch 2009/2010 |

V |

|

|

Symposium des VzSB am 7. Mai 2009 in München "Perspektiven der Höhenlandwirtschaft der Alpen" als Auftaktveranstaltung der Symposienreihe "Bergwelt ohne Tabu" |

|

|

Erlacher, R. |

Hinführung zum Thema und zu den Referaten |

1 |

|

Aigner, S., Egger, G. |

Tourismus - ein wirtschaftliches Standbein für die Almwirtschaft |

17 |

|

Grabherr, G. |

Biodiversitätsverlust durch moderne Hochlagen-Landwirtschaft |

29 |

|

Forster, S. |

Rettet der "Gründe Lifestyle" die Alpen oder behindert er eine nachhaltige Entwicklung? |

41 |

|

Fischer, L. |

Überhöhung der Bergwelt - Zur Geschichte einer Idealisierung und zu Ihren Folgen |

47 |

|

Erlacher, R. |

Bergwelt ohne Tabu? Alte und neue Trends in der Vermarktung der Bergwelt |

61 |

|

|

weitere Artikel des Jahrbuches: |

|

|

Ringler, A. |

Nagoya alpin - Biodiversitätsimpulse für die Alpen |

71 |

|

VzSB |

Pressemitteilung vom 12. April 2011 zur Neuausrichtung der Berglandwirtschaftspolitik |

211 |

|

VzSB |

Vorschläge des VzSB zur Neuregelung der EU-Berglandwirtschaftspolitik der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) |

213 |

|

Vincenzotti, V. |

Probleme und Chancen der Internationalisierung des Wildnisschutzes |

247 |

|

Suda, M., Arzberger, M. |

Der Schutzwald-Mythos: "Alpen ohne Bergwald sind wie ein Bergschuh ohne Schuhband!" |

275 |

|

Jungwirth, H. |

Schischaukel im Naturschutzgebiet Warscheneck geplant - ein einzigartiges Karstgebiet in Oberösterreich darf nicht zerstört werden! |

295 |

|

Lintzmeyer, K. Zierl, H. |

100 Jahre Schutzgebiet Berchtesgaden - Wegbereiter alpiner Schutzgebiete |

317 |

|

Pfeifer, K. |

Zur Deutung des großen Mönchsbergsturzes in Salzburg |

347 |

|

|

|

|

Das Jahrbuch 2008 des Vereins zum Schutz der Bergwelt e.V. ist Mitte Juli 2009 erschienen. Es enthält einen Großteil der Vorträge des letztjährigen Symposiums "Naturschutz hat Geschichte - wo liegt seine Zukunft?", das der Verein gemeinsam mit der ANL Bayern veranstaltete. Das Jahrbuch 2008 des Vereins zum Schutz der Bergwelt e.V. ist Mitte Juli 2009 erschienen. Es enthält einen Großteil der Vorträge des letztjährigen Symposiums "Naturschutz hat Geschichte - wo liegt seine Zukunft?", das der Verein gemeinsam mit der ANL Bayern veranstaltete.

Des Weiteren warten auf die naturinteressierten Leserinnen und Leser verschiedene Beiträge zum alpinen Natur- und Umweltschutz, beispielsweise zur Erschließungsproblematik der Südtiroler Seiser Alm, zu den Karstgebieten der Bayerischen Alpen oder eine Reflexion des Vereins zur Beteiligung und zum Bau des Naturinformationszentrums "Bergwelt Karwendel".

|

|

|

Vorwort zum Jahrbuch 2008 |

V |

|

|

Nachruf Peter Jürging |

VII |

|

Binder, W., Gröbmaier, W., Schug, U. |

Peter Jürging, Mentor des naturnahen Wasserbaus |

1 |

|

Dellago, O., Vonmetz, L., Ortner. P |

Die Südtiroler Seiser Alm am Scheideweg |

33 |

|

Vogel, W, Zaenker, S. |

Die Karstgebiete der Bayerischen Alpen - Übersicht, Gefährdung und erfoderliche Schutzmaßnahmen |

49 |

|

Wotschikowski, U. |

Jein zum Luchs in Bayern |

73 |

|

Erlacher, R. |

"Nostra Culpa": Wie wir Naturschützer die Bergwelt des Karwendels am Rande der Karwendelgruber im Cyberspace versenkt haben |

84 |

|

Pöhlmann, R. |

Grenzenlose Wildnis - Nationalpark Bayerischer Wald |

105 |

|

Mayer, M., Müller, M, Woltering, M |

Die regionalwirtschaftliche Bedeutung des Nationalparks Bayerischer Wald |

111 |

|

Liebecke, R. Wagner, K., Suda, M |

Nationalparks im Spannungsfeld zwischen Prozessschutz, traditionalllen Werten und Tourismus - Das Beispiel Nationalpark Bayerischer Wald |

125 |

|

|

Symposium vom 17. April 2008: "Naturschutz hat Geschichte - wo liegt sein Zukunft?" |

|

|

Vorstand VzSB |

"Zukunft braucht Herkunft" - Editorial zur Artikelsammlung |

139 |

|

ANL |

Apotheker Dr. phil. h. c. Carl Schmolz (1859-1928) |

143 |

|

VzSB |

Dr. Carl Schmolz - Zum 80. Todesjahr und 150 Geburtsjahr von Dr. phil. h.c . Carl Schmolz |

149 |

|

Uekötter, F. |

Staatsnah und gar nicht so erfolglos. Schlaglichter zur Geschichte des Naturschutzes in Deutschland |

151 |

|

Hamberger, S. |

Poesie und Wissen. Eine Bildergeschichte |

161 |

|

Trepl, L., Voigt, A. |

Von einer Kulturaufgabe zur angewandten Ökologie - welche Verwissenschaftlichung hat der Naturschutz nötig |

165 |

|

Erlacher, R. |

Paradigmenwechsel im Naturschutz? |

185 |

|

Bernhard, O. |

"Naturschutz hat Geschichte - wo liegt seine Zukunft?" |

219 |

|

Gill, B. |

Naturschutz als gesellschaftliche Wertschätzung der Natur |

227 |

|

Monninger, G. |

Es begann mit den Vögeln und Bienen - Statement zur Zukunft des Naturschutzes |

235 |

|

Röhle, H. |

Gedanken zu Nachhaltigkeit, Lebensstil und Gestaltungswillen |

243 |

|

Roth, W. |

Wenn nach der Zukunft der Naturschutz gefragt wird, muss zuerst geklärt werden: Welcher Naturschutz |

|

|

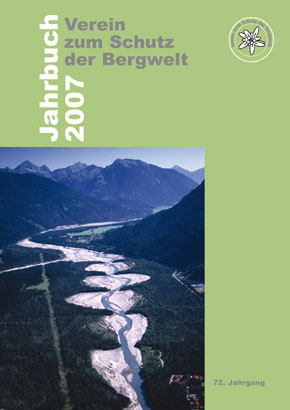

Das Jahrbuch 2007 enthält Artikel zu den Wildflusslandschaften des Tiroler und Bayerischen Lechs, der Osttiroler Isel sowie einen Bericht über Ergebnisse der internationalen Klimaforschung im Gebirge. Weitere Themen sind: Klimawandel und Alpenkonvention, potenzielle Nutzung von Gefahrenhinweiskarten im bayerischen Alpenraum, Problematik europäischer Naturschutz-Richtlinien, Erschließungsdruck Österreichischer Schutzgebiete. Das Jahrbuch 2007 enthält Artikel zu den Wildflusslandschaften des Tiroler und Bayerischen Lechs, der Osttiroler Isel sowie einen Bericht über Ergebnisse der internationalen Klimaforschung im Gebirge. Weitere Themen sind: Klimawandel und Alpenkonvention, potenzielle Nutzung von Gefahrenhinweiskarten im bayerischen Alpenraum, Problematik europäischer Naturschutz-Richtlinien, Erschließungsdruck Österreichischer Schutzgebiete.

|

|

|

Vorwort zum Jahrbuch 2007 |

V |

|

Onida, M. |

Klimawandel und Alpenkonvention |

1 |

|

Egger, G., Aigner, S., Angermann, K. |

Vegetationsdynamik einer alpinen Wildflusslandschaft |

5 |

|

Retter, W. |

Der "Gletscherfluss" Isel/Osttirol |

55 |

|

Grabherr, G., Gottfried, M, Pauli, H. |

Ökologische Klimafolgenforschung im Hochgebirge |

73 |

|

Mayer, K., Poschinger, A. |

Gefahrenhinweiskarten für Bayern |

89 |

|

Haber, W. |

Zur Problematik europäischer Naturschutz-Richtlinien |

95 |

|

Maier, F. |

Schutzgebiete unter Druck - Wie Österreich mit seinem Naturerbe umgeht |

111 |

|

Frey, T. |

Biologische Vielfalt zahlt sich aus |

125 |

|

Zanker, T., Süß, M. |

Die Bergwaldbewirtschaftung des Unternehmens Bayerische Staatsforsten am Beispiel des Forstbetriebs Oberammergau |

133 |

|

Schauppenlehner, T., Muhar, A. |

Die Besucherstruktur im alpinen Sommer-Bergtourismus Österreichs |

141 |

|

Pfeuffer, E. |

Die Heuschreckenfauna des Lechs - Der Wandel einer alpinen und außeralpinen Wildflusslandschaft und ihre Folgen |

151 |

|

Diemer, M. |

Wie reagieren häufige Flachmoorarten auf Nutzungsänderungen? |

185 |

|

Freitag, C., Ewald, J., Gröger, A. |

Seit 2007 neu im botanischen Garten auf dem Schachen: Besucher Informationskonzept zur Vermittlung vegetationskundlicher Inhalte |

197 |

|

Waag, H., Reisel, S. |

100 Jahre Alpenpflanzengarten bei der Lindauer Hütte |

211 |

|

Ab dem Jahrbuch 2006 erscheint das Jahrbuch des VzSB mit neuem attraktivem Format. Ab dem Jahrbuch 2006 erscheint das Jahrbuch des VzSB mit neuem attraktivem Format.

Verschiedene Gebiete aus dem aktuellen Naturschutzdiskurs werden thematisiert. Es enthält u. a. Artikel zur Gefährdung und Zukunft der alpin geprägten Fließgewässerabschnitte der Donau, zur neuesten Entwicklung der Skigebiete in den Alpen und zu den Möglichkeiten und Grenzen naturnahen Tourismus.

|

|

|

Vorwort zum Jahrbuch 2006 |

V |

|

Jürging, P. |

Gedenken an Prof. Dr. Wolfgang Engelhardt |

VII |

|

Margraf, C. |

Das alpine Element der bayerischen Donauauen - Gefährdung und Zukunft |

1 |

|

Schönauer, S. |

Das Wasserschloss der Alpen und der europäische Schutz der bayerischen Gewässer in Gefahr |

15 |

|

Berz, G. |

Globaler Klimawandel: Werden die Alpen zum Katastrophengebiet |

51 |

|

Kudernatsch,T. et.al. |

Auswirkungen einer experimentellen Temperaturerhöhung auf die Vegetation alpiner Kalk-Magerrasen |

61 |

|

Wagner, K., Suda, M. |

NATURgefahren oder NaturGEFAHREN |

79 |

|

Haßlacher, P. |

Trends weiterer Erschließungen von Schigebieten im Alpenraum |

95 |

|

Siegrist, D. |

Naturnaher Tourismus im Spannungsfeld zwischen Regionalwirtschaft und Alpenschutz |

105 |

|

Zeitler, A. |

Birkwild und Wintertourismus |

125 |

|

Giacometti, M. |

Vor 100 Jahren: Beginn der Wiederansiedlung des beinahe ausgerotteten Alpensteinbocks |

137 |

|

Lintzmeyer, K. |

Anmerkungen zum ersten Braunbären in Bayern nach über 170 Jahren |

147 |

|

Franz, W. |

Der Alpen-Mannstreu in den Karnischen Alpen |

153 |

|

Reichholf, J.; Sakamoto, M. |

Enziane im "Naturschutzgebiet Isarauen südlich von München" |

163 |

|

Quinger, B. |

Anwendbarkeit und Bedeutung der Bayerischen Naturschutzprogramme für die Umsetzung des botanischen Artenschutzes |

177 |

|

Grabher, Markus; Loacker, I. |

Wiesenvielfalt und Wiesenmeister - Neue Wege zur ERhaltung und Nutzung artenreicher Wiesen in Vorarlberg |

225 |

|

Henning, S.; Kaiser, F. |

Fotografien als Dokumente der Alpinismusgeschichte: DIe Ausstellung Berge im Kasten |

235 |

|

Dietmann, T. |

Die Bergschau - ein grenzüberschreitendes naturkundliches Informationssystem |

245 |

|

Heim, S. |

Der Berg ruft - Mythos Almsommer |

267 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Das Jahrbuch 2005 enthält u.a. den Artikel Rudi Erlacher (VzSB 2005): "Offshore & Ötztal: Synergien zwischen Wind- und Wasserkraft" zu den Plänen der Tiroler Wasserkraft AG (TIWAG), in Tirols Bergen Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke im großen Stil auszubauen. Aus Natur- und Landschaftsschutzgründen erfährt diese Absicht breite Ablehnung. Im genannten Artikel wird der komplexe Abwägungsprozess um den Aspekt erweitert, dass Pumpspeicherkraftwerke die momentan kostengünstigste Zwischenspeichermöglichkeit auch von nachhaltig erzeugter elektrischer Energie darstellen. Ab ca. 2015 wird in Deutschland voraussichtlich soviel Leistung aus Windenergieanlagen bereitstehen, dass zu windstarken Zeiten in Phasen der Schwachlast ein Leistungsüberschuss abgeschöpft werden muss. Das ist gerade der Zeitraum, zu dem die jetzt projektierten Pumpspeicherkraftwerke der TIWAG fertig gestellt sein werden, sofern die Genehmigung dazu erteilt wird.

Im zweiten Jahr der Covid-19-Pandemie spricht der Münchner Soziologe Armin Nassehi vom „Unbehagen“, das eine „überforderte Gesellschaft“ ergriffen habe. Aber der „permanente Krisenmodus ist auch ihre Stärke“. Wir sehen es als unsere Stärke, zum Schutz der Bergwelt genau hinzuschauen, Ungereimtes beim Namen zu nennen, Lösungsvorschläge zu diskutieren und Schäden abzuwenden. Im Fokus unseres Jahrbuchs stehen heuer die Obere Isar - da mit der Neukonzessionierung des Walchenseekraftwerks neue Optionen aufscheinen, die Dolomiten - denen der UNESCO-Welterbestatus gesteigerte Attraktion und damit neue Begehrlichkeiten beschert hat, und das Land Tirol - das der Bergwelt mit immer neuen Fortschreibungen des Tiroler Seilbahn- und Schigebietsprogramms TSSP keine Ruhe lässt. Positives lässt sich berichten vom Berchtesgadener Nationalpark, wo junge Neugierige mit Wissenschaftlern ins Gespräch kommen und wo die Rückkehr des Bartgeiers freudig begrüßt wird.

Im zweiten Jahr der Covid-19-Pandemie spricht der Münchner Soziologe Armin Nassehi vom „Unbehagen“, das eine „überforderte Gesellschaft“ ergriffen habe. Aber der „permanente Krisenmodus ist auch ihre Stärke“. Wir sehen es als unsere Stärke, zum Schutz der Bergwelt genau hinzuschauen, Ungereimtes beim Namen zu nennen, Lösungsvorschläge zu diskutieren und Schäden abzuwenden. Im Fokus unseres Jahrbuchs stehen heuer die Obere Isar - da mit der Neukonzessionierung des Walchenseekraftwerks neue Optionen aufscheinen, die Dolomiten - denen der UNESCO-Welterbestatus gesteigerte Attraktion und damit neue Begehrlichkeiten beschert hat, und das Land Tirol - das der Bergwelt mit immer neuen Fortschreibungen des Tiroler Seilbahn- und Schigebietsprogramms TSSP keine Ruhe lässt. Positives lässt sich berichten vom Berchtesgadener Nationalpark, wo junge Neugierige mit Wissenschaftlern ins Gespräch kommen und wo die Rückkehr des Bartgeiers freudig begrüßt wird.  2020 wird als besonderes Jahr in die Geschichte eingehen. Vom Januar an stand die Welt unter dem „Wirklichkeitsschock“ des Corona-Virus. Ein früher Wirklichkeitsschock war der 1972 vom Club of Rome veröffentlichte Bericht „Die Grenzen des Wachstums“. Mit der Gründung des ersten Umweltministeriums weltweit im Jahr 1970 hat die Bayerische Staatsregierung diese Entwicklung antizipiert. Wir widmen diesem mutigen Schritt einen Schwerpunkt. Minister Thorsten Glauber und der frühere BN- und BUND-Vorsitzende Hubert Weiger blicken aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Jahre zurück, Wolfgang Haber und Giselher Kaule erinnern sich mit Michael Schober an die Anfänge mit dem Projekt der Biotopkartierung und Norbert Müller und Reinhard Waldert (†) rücken die erste Stadtbiotopkartierung in Bayern ins Blickfeld. Zum historischen Dokument wurde auch die Verleihung des CIPRA-Alpenpreises an Georg Meister mit der Laudatio von Landtagspräsident a.D. Alois Glück.

2020 wird als besonderes Jahr in die Geschichte eingehen. Vom Januar an stand die Welt unter dem „Wirklichkeitsschock“ des Corona-Virus. Ein früher Wirklichkeitsschock war der 1972 vom Club of Rome veröffentlichte Bericht „Die Grenzen des Wachstums“. Mit der Gründung des ersten Umweltministeriums weltweit im Jahr 1970 hat die Bayerische Staatsregierung diese Entwicklung antizipiert. Wir widmen diesem mutigen Schritt einen Schwerpunkt. Minister Thorsten Glauber und der frühere BN- und BUND-Vorsitzende Hubert Weiger blicken aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Jahre zurück, Wolfgang Haber und Giselher Kaule erinnern sich mit Michael Schober an die Anfänge mit dem Projekt der Biotopkartierung und Norbert Müller und Reinhard Waldert (†) rücken die erste Stadtbiotopkartierung in Bayern ins Blickfeld. Zum historischen Dokument wurde auch die Verleihung des CIPRA-Alpenpreises an Georg Meister mit der Laudatio von Landtagspräsident a.D. Alois Glück. Seit Veröffentlichung der „Krefeld-Studie“ im Jahr 2017 zum Insektensterben ist die Öffentlichkeit alarmiert. Das Insektensterben ist ubiquitär, aber räumlich unterschiedlich ausgeprägt. Zahlreiche bedrohte Arten sind betroffen.

Seit Veröffentlichung der „Krefeld-Studie“ im Jahr 2017 zum Insektensterben ist die Öffentlichkeit alarmiert. Das Insektensterben ist ubiquitär, aber räumlich unterschiedlich ausgeprägt. Zahlreiche bedrohte Arten sind betroffen.

Eine besondere Ehre für unseren Verein ist das Grußwort, das Frau Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks für dieses Jahrbuch verfasst hat. In einem Schwerpunkt-Artikel werden von Alfred Ringler die landschaftsökologischen Folgen des Massenskibetrieb erstmals alpenweit bilanziert. Nach einleitender Gesamtanalyse der ökologischen Auswirkungen des Anlagenbaues, des Schneemanagements und des Pisten-/Loipen-Betriebes wird der Versuch unternommen, die ökologische Wirkung aller größeren Skistationen der Alpen durch einen „ökologischen Fußabdruck“ zu quantifizieren. Ein weiterer Schwerpunkt-Artikel befasst sich mit dem Bayerischen Alpenplan, auch im Kontext der Erschließungspläne am Riedberger Horn.

Eine besondere Ehre für unseren Verein ist das Grußwort, das Frau Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks für dieses Jahrbuch verfasst hat. In einem Schwerpunkt-Artikel werden von Alfred Ringler die landschaftsökologischen Folgen des Massenskibetrieb erstmals alpenweit bilanziert. Nach einleitender Gesamtanalyse der ökologischen Auswirkungen des Anlagenbaues, des Schneemanagements und des Pisten-/Loipen-Betriebes wird der Versuch unternommen, die ökologische Wirkung aller größeren Skistationen der Alpen durch einen „ökologischen Fußabdruck“ zu quantifizieren. Ein weiterer Schwerpunkt-Artikel befasst sich mit dem Bayerischen Alpenplan, auch im Kontext der Erschließungspläne am Riedberger Horn. Der Schwerpunktbeitrag von Alfred Ringler über Schneeheide-Kiefernwälder der Nordalpen und ihren Schutz im Kontext von Natura 2000 enthält erstmals veröffentlichte Verbreitungskarten. Die Vielzahl an Themen reicht von der Gattung Leontopodium (Edelweiß), der Ufer-Tamariske, Möglichkeiten und Grenzen der Renaturierung ausgebauter Alpenflüsse, den bayerischen Naturwaldreservaten, der Kritik an der "Breitband – Heimat Bayern" bis hin zum Engagement der Jugend auch im alpinen Naturschutz. Breiten Raum wird der Alpenschutz-Kontroverse zwischen Rudi Erlacher und Prof. Werner Bätzing gegeben. Zum Steigerwald werden erneut die Stärken eines Nationalparks dargestellt und in einer Replik das Trittsteinkonzept vorgestellt.

Der Schwerpunktbeitrag von Alfred Ringler über Schneeheide-Kiefernwälder der Nordalpen und ihren Schutz im Kontext von Natura 2000 enthält erstmals veröffentlichte Verbreitungskarten. Die Vielzahl an Themen reicht von der Gattung Leontopodium (Edelweiß), der Ufer-Tamariske, Möglichkeiten und Grenzen der Renaturierung ausgebauter Alpenflüsse, den bayerischen Naturwaldreservaten, der Kritik an der "Breitband – Heimat Bayern" bis hin zum Engagement der Jugend auch im alpinen Naturschutz. Breiten Raum wird der Alpenschutz-Kontroverse zwischen Rudi Erlacher und Prof. Werner Bätzing gegeben. Zum Steigerwald werden erneut die Stärken eines Nationalparks dargestellt und in einer Replik das Trittsteinkonzept vorgestellt. Der Bogen reicht vom Naturerbe Kroatiens, über den Schweizer Nationalpark, die Prozessschutzwälder im Nationalpark Bayerischer Wald bis zur Idee eines Nationalparks Steigerwald. Diskutiert wird in zwei Schwerpunktartikeln die "makroregionale Strategie für den Alpenraum" der Europäischen Union. Das Projekt "Bergsteigerdörfer" des OeAV wird am Beispiel Innervillgraten in Osttirol als gelungene Umsetzung der Alpenkonvention vorgestellt. Anhand der Neuauflage des Plakates "Geschützte Alpenpflanzen" wird ein Blick zurück auf die Entstehungsgeschichte vergangener Pflanzenschutzplakate geworfen. Ein Artikel befasst sich mit der Verbandsbeteiligung im Naturschutz und würdigt dabei die 30-jährige Tätigkeit des VzSB als anerkannter Naturschutzverein. In einem weiteren Artikel wird Therese Prinzessin von Bayern (1850-1925) vom Bodensee über den Kaukasus bis zu den Anden begleitet.

Der Bogen reicht vom Naturerbe Kroatiens, über den Schweizer Nationalpark, die Prozessschutzwälder im Nationalpark Bayerischer Wald bis zur Idee eines Nationalparks Steigerwald. Diskutiert wird in zwei Schwerpunktartikeln die "makroregionale Strategie für den Alpenraum" der Europäischen Union. Das Projekt "Bergsteigerdörfer" des OeAV wird am Beispiel Innervillgraten in Osttirol als gelungene Umsetzung der Alpenkonvention vorgestellt. Anhand der Neuauflage des Plakates "Geschützte Alpenpflanzen" wird ein Blick zurück auf die Entstehungsgeschichte vergangener Pflanzenschutzplakate geworfen. Ein Artikel befasst sich mit der Verbandsbeteiligung im Naturschutz und würdigt dabei die 30-jährige Tätigkeit des VzSB als anerkannter Naturschutzverein. In einem weiteren Artikel wird Therese Prinzessin von Bayern (1850-1925) vom Bodensee über den Kaukasus bis zu den Anden begleitet. Das Jahrbuch 2013 enthält wieder eine große Vielfalt spannender und interessanter Beiträge, die die Bedrohungen der Bergwelt einerseits thematisieren, andererseits aber auch Wege aufzeigen, was zum Schutz der Bergwelt getan werden kann. So reicht die Bandbreite von den Buchen- zu den Bergwäldern, vom Nationalpark Vanoise bis zum Alpenpflanzengarten Vorderkaiserfelden, vom Wolf bis zum Waldrapp und vom Gletscherrückgang am Schrankogel bis zur Energiewende. Weitere Themen sind der Jochberg als Symbol des Naturschutzes, die Nutzung bis hin zur Übernutzung des Wassers in den Alpen sowie die touristische Fehlentwicklung am Beispiel des Piz Val Gronda. Ein Artikel über die Vermarktung der Bergwelt und ein analytischer Glückwunsch zum 100. Geburtstag des Bund Naturschutz in Bayern runden das Jahrbuch ab.

Das Jahrbuch 2013 enthält wieder eine große Vielfalt spannender und interessanter Beiträge, die die Bedrohungen der Bergwelt einerseits thematisieren, andererseits aber auch Wege aufzeigen, was zum Schutz der Bergwelt getan werden kann. So reicht die Bandbreite von den Buchen- zu den Bergwäldern, vom Nationalpark Vanoise bis zum Alpenpflanzengarten Vorderkaiserfelden, vom Wolf bis zum Waldrapp und vom Gletscherrückgang am Schrankogel bis zur Energiewende. Weitere Themen sind der Jochberg als Symbol des Naturschutzes, die Nutzung bis hin zur Übernutzung des Wassers in den Alpen sowie die touristische Fehlentwicklung am Beispiel des Piz Val Gronda. Ein Artikel über die Vermarktung der Bergwelt und ein analytischer Glückwunsch zum 100. Geburtstag des Bund Naturschutz in Bayern runden das Jahrbuch ab. Das Jahrbuch 2009/2010 des Verein zum Schutz der Bergwelt ist nach der Herausgabe des Almbuches 2009 ein umfangreicher Doppeljahrgang geworden. Ein Schwerpunkt sind die Referate des vom Verein durchgeführten Symposiums "Bergwelt ohne Tabu". Der andere Schwerpunkt ist die Neugestaltung der EU-Berglandwirtschaftspolitik der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Hier versucht der Verein um Schutz der Bergwelt seinen Forderungen zur Neuausrichtung Nachdruck zu verleihen. Weitere Themen sind die Ergebnisse der UN-Umweltkonferenz für Biodiversität und deren Bedeutung für die Alpenstaaten, die Entwicklung des Naturschutzes am Beispiel des einhundertjährigen Jubiläums des Nationalpark Berchtesgaden, der geplante Bau einer Skischaukel im österreichischen Naturschutzgebiet Warschenek und der Mythos des Schutzwaldes.

Das Jahrbuch 2009/2010 des Verein zum Schutz der Bergwelt ist nach der Herausgabe des Almbuches 2009 ein umfangreicher Doppeljahrgang geworden. Ein Schwerpunkt sind die Referate des vom Verein durchgeführten Symposiums "Bergwelt ohne Tabu". Der andere Schwerpunkt ist die Neugestaltung der EU-Berglandwirtschaftspolitik der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Hier versucht der Verein um Schutz der Bergwelt seinen Forderungen zur Neuausrichtung Nachdruck zu verleihen. Weitere Themen sind die Ergebnisse der UN-Umweltkonferenz für Biodiversität und deren Bedeutung für die Alpenstaaten, die Entwicklung des Naturschutzes am Beispiel des einhundertjährigen Jubiläums des Nationalpark Berchtesgaden, der geplante Bau einer Skischaukel im österreichischen Naturschutzgebiet Warschenek und der Mythos des Schutzwaldes.

Das Jahrbuch 2008 des Vereins zum Schutz der Bergwelt e.V. ist Mitte Juli 2009 erschienen. Es enthält einen Großteil der Vorträge des letztjährigen Symposiums "Naturschutz hat Geschichte - wo liegt seine Zukunft?", das der Verein gemeinsam mit der ANL Bayern veranstaltete.

Das Jahrbuch 2008 des Vereins zum Schutz der Bergwelt e.V. ist Mitte Juli 2009 erschienen. Es enthält einen Großteil der Vorträge des letztjährigen Symposiums "Naturschutz hat Geschichte - wo liegt seine Zukunft?", das der Verein gemeinsam mit der ANL Bayern veranstaltete. Das Jahrbuch 2007 enthält Artikel zu den Wildflusslandschaften des Tiroler und Bayerischen Lechs, der Osttiroler Isel sowie einen Bericht über Ergebnisse der internationalen Klimaforschung im Gebirge. Weitere Themen sind: Klimawandel und Alpenkonvention, potenzielle Nutzung von Gefahrenhinweiskarten im bayerischen Alpenraum, Problematik europäischer Naturschutz-Richtlinien, Erschließungsdruck Österreichischer Schutzgebiete.

Das Jahrbuch 2007 enthält Artikel zu den Wildflusslandschaften des Tiroler und Bayerischen Lechs, der Osttiroler Isel sowie einen Bericht über Ergebnisse der internationalen Klimaforschung im Gebirge. Weitere Themen sind: Klimawandel und Alpenkonvention, potenzielle Nutzung von Gefahrenhinweiskarten im bayerischen Alpenraum, Problematik europäischer Naturschutz-Richtlinien, Erschließungsdruck Österreichischer Schutzgebiete. Ab dem Jahrbuch 2006 erscheint das Jahrbuch des VzSB mit neuem attraktivem Format.

Ab dem Jahrbuch 2006 erscheint das Jahrbuch des VzSB mit neuem attraktivem Format.